10.09.2025 – MTB 2135/4 bei Trams

Mittwochsexkursion

Messtischblatt Zurow

10. September 2025

Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste

Im MTB 2135/4 – bei Trams

An einem milden Septembernachmittag trafen sich Anne, Maria, Christian, Julia und Katarina mit ihrer Hündin Berta am Waldrand in Trams zwischen dem Pröbberower und dem Tramser See.

Es stand der letzte Quadrant unserer Kartierung im MTB Zurow auf dem Plan.

Der Weg führte zwischen Kiefern auf sandigem Boden in den Wald und in Richtung des alten Herrenhauses. Wir haben uns zunächst an den Pfad gehalten, da der Wald durch dichte Brombeersträucher und Gestrüpp nur schwer begehbar war. Unsern Blick richteten wir dabei immer wieder auf die Stammfüße der Kiefern, in der Hoffnung, eine Krause Glucke zu entdecken.

Mit der goldenen Stunde und dem Untergang der Sonne neigte sich der Abend langsam dem Ende zu. Die ca. 20 verschiedenen Arten, die wir gemeinsam finden und bestimmen konnten, war weniger als erhofft. Trotzdem hatten wir einen schönen gemeinsamen Nachmittag und jeder hat auch wieder etwas Neues dazugelernt. Wir freuen uns auf den Regen der kommenden Tage und auf die nächste gemeinsame Exkursion.

Julia (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Gleich zu Beginn unserer Exkursion beiendruckte uns ein schöner solitär stehender Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) auf einer freien Fläche.

Foto: Christian Boss

Gleich dahinter befand sich die Ruine des alten Herrenhauses. Bis 1996 diente es als Internat, danach kurzzeitig bis 1997 als Förderschule. Im August 2001 brannte das Herrenhaus, das sich in Privatbesitz befindet, zum großen Teil nieder und ist jetzt dem Verfall preisgegeben.

Foto: Julia Richardt

Weiter ging es in Richtung eines jungen Lärchenbestandes. Im Unterholz zeigten sich mehrer Dickschalige Kartoffelboviste (Scleroderma citrinum).

Foto: Julia Richardt

Kurz darauf jubelten Anne und Christian fast zur selben Zeit, da sie Beide auf die ersten größeren Pilze des Tages gestoßen sind. Es handelte sich um Parasole (Macrolepiota procera) verschiedenen Alters am Wegrand.

Foto: Christian Boss

Die jungen Pilze mit dem noch geschlossenen Hut werden wegen ihrer Form auch Paukenschlägel genannt.

Foto: Christian Boss

Brombeeren. Auf den Blättern sehen wir auch einen Pilz – den häufig vorkommenden Brombeerrost (Phragmidium violaceum).

Foto: Julia Richardt

Dazu passt natürlich auch die Raupe des Brombeerspinners (Macrothylacia rubi) – ein Nachtfalter aus der Familie der Glucken (Lasiocampidae).

Foto: Christian Boss

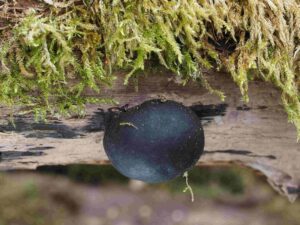

Ein Schwarzhörniger Totengräber (Nicrophorus vespilloides) fungiert hier als Taxi-Unternehmen für Milben, die sich von dem Käfer von einem Fressplatz zum nächsten tragen lassen.

Foto: Christian Boss

Nachdem wir ein wenig umhergeirrt sind, entdeckten wir einen Weg, der uns direkt zwischen einem weiteren Kahlschlag und einem Kiefernwald zum Pröbberower See führte.

Foto: Julia Richardt

Am See erwartete uns neben den vielen Mücken und Spinnen auch ein alter Riesenporling (Meripilus giganteus) an einer großen Rotbuche.

Foto: Christian Boss

Wir sind einem kleinen Pfad entlang des Sees bis an den Waldrand gefolgt, wo eine große Wiese und alte Eichen auf uns warteten.

Foto: Julia Richardt

Danach folgten Hängebirken, die als erste Baumart die Fläche nach einem Kahlschlag erobern

Foto: Julia Richardt

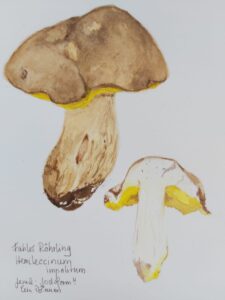

Der Starkblauende Rotfußröhrling ist eine erst seit wenigen Jahren als eigenständig erkannte Art aus dem schwierigen Komplex der Rotfußröhrlinge.

Foto: Julia Richardt

Ein altes von der Trockenheit gezeichnetes Exemplar des Brennenden Rüblings (Gymnopus peronatus).

Foto: Christian Boss

Der Flockige Trompetenschnitzling (Tubaria conspersa) ist nach dem Gemeinen Trompetenschnitzling die zweithäufigste Art dieser Gattung in Mitteleuropa. Beide kommen ganzjährig vor und beide wachsen saprobiontisch auf totem Holz, meistens an dünneren Ästchen, aber auch am Boden an vergrabenem Holz oder Pflanzenresten.

Foto: Christian Boss

Rosablättriger Helmling (Mycena galericulata). Es ist eine der häufigsten Pilzarten, die fast ganzjährig gesellig an Holz, besonders an alten Stubben, anzutreffen sind. Ein Merkmal sind die anastomosierenden Lamellen – also adrige Querverbindungen zwischen den Lamellen.

Foto: Christian Boss

Der giftige Grünblättrige Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare) hat uns den ganzen Tag lang begleitet, sowohl junge Exemplare…

Foto: Julia Richardt

Schon bald darauf befanden wir uns wieder zurück am Start unserer heutigen Exkursion. Da die Zeit allerdings noch nicht weit fortgeschritten und auch die Motivation der Gruppe nicht erloschen war, suchten wir uns noch einen weiteren Weg. Dieser führte uns entlang eines neugebauten Spielplatzes und verschiedenen Obstgehölzen zum Tramser See.

Foto: Julia Richardt

Auf dem mit Gras bewachsenem Pfad wurden wir dann noch einmal mit einigen neuen Funden belohnt…

Foto: Julia Richardt

Einer der Düngerlinge (Panaeolus sp.). Diese Gattung ist mikroskopierpflichtig, um die Pilze auf Artebene zu bestimmen.

Foto: Maria Schramm

Das Sporenpulver der Düngerlinge ist schwarz, die Lamellen sind im reifen Zustand dunkelbraun bis schwarz, aber durch den unterschiedlichen Zeitpunkt der Sporenreife gescheckt.

Foto: Maria Schramm

Christian hatte wohl immer noch nicht genug und holte auf einmal sein Fernglas aus dem Rucksack. Ob er damit am anderen Ufer eine interessante Entdeckung machen konnte? Er hat es uns nicht verraten…

Foto: Julia Richardt

Das Erinnerungsfoto von der heutigen Kartierungsexkursion bei Trams.

V.l.n.r.: Maria, Christian, Julia und Katarina sowie Berta

Foto: Annett Krause

Die Artenliste bei Trams im MTB 2135/4:

Gesäter Tintling (Coprinellus disseminatus), Gemeiner Glimmertintling agg. (Coprinellus micaceus agg.), Weißer Adernnabeling (Delicatula integrella), Waldfreundrübling agg. (Gymnopus dryophilus agg.), Brennender Rübling (Gymnopus peronatus), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Erdblättriger Risspilz (Inocybe geophylla), Rötlicher Lacktrichterling (Laccaria laccata), Flaschenstäubling (Lycoperdon perlatum), Gemeiner Riesenschirmling (Macrolepiota procera), Riesenporling (Meripilus giganteus), Rosablättriger Helmling (Mycena galericulata), Brombeerrost (Phragmidium violaceum), Ahorn-Runzelschorf (Rhytisma accerinum), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Goldröhrling (Suillus grevillei), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Flockiger Trompetenschnitzling (Tubaria conspersa), Starkblauender Rotfußröhrling (Xerocomellus cisalpinus)

Pilze und Wetter September 2025

Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg

Tagebuch zu Pilze und Wetter im September 2025

Krause Glucken (Sparassis crispa) haben jetzt Hochsaison. Sie können auch in trockeneren Gebieten gefunden werden.

01.09.2025 – Montag

Ich beginne mal mit den letzten Worten von Hanjo aus dem Tagebuch August 2025:

„Der Mykophage in mir weiß nun aber – die nächsten Besuche werden nicht den Buchenwäldern gelten, sondern in den umliegenden Kiefernwäldern stattfinden. Denn Krause Glucken sind ebenfalls Holzbewohner, auch wenn sie meist neben den Wirtsbäumen aus dem Boden zu kommen scheinen. Sie sind nun das Objekt der Begierde und die Zeit ist ran, um nach ihnen zu suchen. Sollte sich Erfolg einstellen, wird hier sicher davon zu lesen sein.“

Und bereits einen Tag später – also am Sonntag – kam die Erfolgsmeldung von Hanjo aus den trockenen Kiefernwäldern.

Catrin und Hanjo

Da war sie – die erste Krause Glucke (Sparassis crispa)! Ganz frisch und knackig und ein betörend würziger Duft.

Foto: Hanjo Herbort

Egal – ab ins Körbchen damit. Wozu hat man eine Frau zu Hause – das wird lecker!

4 km Strecke für 2 Glucken – die Mahlzeit ist mehr als verdient!

Foto: Hanjo Herbort

07.09.2025 – Sonntag

Am Donnerstag und Freitag gab es endlich mal in einigen Teilen Mecklenburgs etwas Regen. Allerdings reichen diese Niederschlagsmengen noch nicht, um das Pilzwachstum so richtig in Gang zu bringen.

In den Laubwäldern herrscht immer noch Flaute. Bis auf ein paar Baumbewohner ist dort nur vereinzelt etwas zu finden.

Etwas besser sieht es derzeit in den Nadelwäldern aus. Nicht nur Krause Glucken gibt es derzeit in den Kiefernwäldern.

Marco war am Wochenende in der Müritz-Region nicht ganz erfolglos unterwegs – es hat zumindest für eine Pilzmahlzeit gereicht.

Hier eine kleine Auswahl der von Marco gefundenen Pilze.

Catrin

Butterpilze oder Butter-Röhrlinge (Suillus luteus) sind Mykorrhiza-Pilze der Kiefer und auch nur dort zu finden.

Foto: Marco Hellmuth-Meija

Der Kupferrote Gelbfuß (Chroogomphus rutilus) gehört wie der Butterpilz ebenfalls zu den Schmierröhrlingsverwandten und ist auch nur unter Kiefern zu finden.

Foto: Marco Hellmuth-Meija

Echte Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) sind ebenfalls Mykorrhizapilze, die mit diversen Nadel- und Laubbäumen Symbiosen eingehen. In Mitteleuropa ist der bevorzugte Baumpartner die Gemeine Fichte, gefolgt von der Rotbuche. Außerdem kann der Pilz mit Eichen, Kiefern und Tannen vergesellschaftet sein.

Foto: Marco Hellmuth-Meija

14.09.2025 – Sonntag

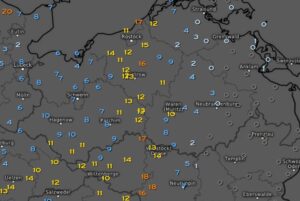

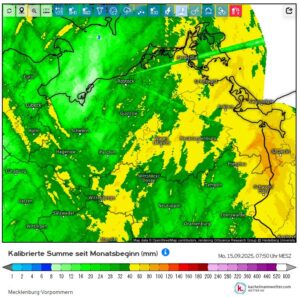

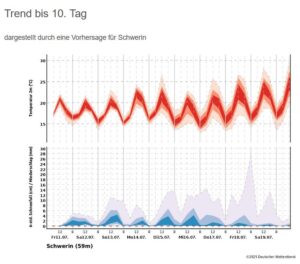

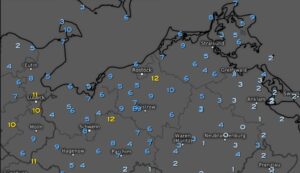

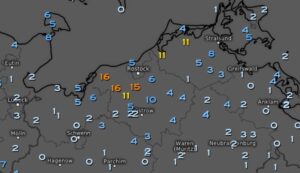

Die letzten Tage hat es bei uns in Mecklenburg-Vorpommern fast täglich mehr oder weniger geregnet. Zeit, sich mal die Niederschlagssummen seit Anfang des Monats anzusehen, um damit eine Prognose für das mögliche Pilzwachstum abzugeben.

Wie wir der Grafik entnehmen können, haben die Regionen um Waren-Müritz bis nach Vorpommern mit über 40 l in den letzten 2 Wochen die meisten Niederschläge abbekommen. Nordwestmecklenburg, Schwerin und die Landkreise Parchim-Ludwigslust und Rostock wurden dagegen nur mit 10 bis 30 l bedacht.

Trotzdem sollte in ca. 1 Woche zumindest in den regenreicheren Regionen die Artenvielfalt an Pilzen so langsam zunehmen.

Corina war am Wochenende in Nadelwäldern in der Nähe von Waren-Müritz unterwegs – hier einige ihrer Funde.

Corina und Catrin

Sie sind wieder da! Edel-Reizker oder Echte Reizker (Lactarius deliciosus). Der Pilz lebt mit Kiefern in Symbiose und wird deshalb und wegen seiner orangenen Milch auch Kiefern-Blutreizker genannt.

Foto: Corina Peronne

Der Hutrand ist oft wellig verbogen. Auf einem ocker-orangefarbenen bis ziegelroten Grund befindet sich eine ausgeprägte dunklere Zonierung oder ein konzentrisch getropftes Muster. Der Stiel hat fast die gleiche Farbe wie der Hut und zeigt meist deutlich abgesetzte, dunklere Gruben.

Foto: Corina Peronne

Ebenfalls ein strenger Kiefernbegleiter ist der Kupferrote Gelbfuß (Chroogomhus rutilus). Im jungen Zustand sind die Lamellen von einem flockig-zartfaserigen Velum bedeckt.

Foto: Corina Peronne

Ebenfalls im Nadelwald finden wir den Fuchsigen Rötelritterling bzw. -trichterling (Paralepista flaccida). Der Pilz ist sehr gesellig und wächst gerne in Reihen oder Hexenringen.

Foto: Corina Peronne

Der Langstielige Anis-Dufttrichterling (Clitocybe fragrans) riecht – wie der Name schon sagt – deutlich nach Anis. Die ziemlich gedrängt stehenden Lamellen sind breit am Stiel angewachsen oder laufen etwas daran herab, sie sind blass beige bis cremefarben gefärbt.

Foto: Corina Peronne

15.09.2025 – Montag

Ein Mykorrhiza-Pilz (Symbiosepilz) mit der Lärche ist der Goldröhrling bzw. Goldgelber Lärchenröhrling (Suillus grevillei).

Foto: Corina Peronne

Ich möchte euch hier weitere Funde von Corina vom Wochenende zeigen und vorstellen.

Hier einmal kurz und einfach die Symbiose zwischen Bäumen und Pilzen (Mykorrhiza) am Beispiel des Lärchenröhrlings erklärt.

Über ihr Feinwurzelwerk versorgt der Lärchenröhrling die Lärche mit Phosphor und erhält von der Lärche dafür wiederum wertvolle organische Nährstoffe, die bei der Photosynthese entstehen. Der Lärchenröhrling ist auf Unterstützung der Lärche angewiesen, da Mykorrhiza-Pilzen ein lebensnotwendiges Enzym fehlt. Dieses stellt ihm der Baum zur Verfügung. Umgekehrt können die Pilze Salze, Wasser und Mineralstoffe besser aus der Erde lösen als Baumwurzeln, womit der Röhrling also die Lärche versorgt.

Es gibt nicht nur den allseits bekannten Goldgelben Lärchenröhrling, sondern auch den selteneren Grauen Lärchenröhrling (Suillus viscidus) sowie den Rostroten Lärchenröhrling (Suillus tridentinus) und einige Varietäten.

Catrin

Seltener findet man den Grauen Lärchenröhrling (Suillus viscidus) – wie der Name schon verrät – ebenfalls unter Lärchen.

Foto: Corina Peronne

Hier im direkten Vergleich:

Goldgelber Lärchenröhrling (Suillus grevillei) + Grauer Lärchenröhrling (Suillus viscidus).

Foto: Corina Peronne

16.09.2025 – Dienstag

Der Blaustiel-Schleimfuß (Cortinarius collinitus) ist ein Mykorrhizapilz der Fichte. Er hat einen sehr schleimigen, gelb- bis rostbraun gefärbten Hut und jung einen ebenso schleimigen violett-bläulichen Stiel.

Foto: Corina Peronne

Die Artenvielfalt nimmt allmählich zu und es wird langsam bunter im Wald – es zeigen sich mittlerweile Pilze aus den verschiedensten Gattungen.

Auch an den farbenfrohen Schleierlingen (Cortinarius) können wir uns erfreuen. Es handelt sich hierbei um eine sehr artenreiche Gattung, die aktuell in 11 Gattungen aufgetrennt wurde. Da die Bestimmung – gerade für Laien – in dieser artenreichen Gattung meist sehr schwierig ist, können Schleierlinge generell nicht zum Verzehr empfohlen werden.

Der wissenschaftliche Name Cortinarius leitet sich ab von lateinisch Cortina, was übersetzt „Schleier“ heißt. Bei letzterem handelt es sich um ein sehr feines, aus spinnwebartigen Fasern gebildetes Velum zwischen Hutrand und Stiel, weshalb die Gattung auch Haarschleierlinge genannt wird. Die Cortina ist ein charakteristisches Merkmal, kommt aber auch bei einigen anderen Gattungen vor.

Aber auch Pilze aus anderen Gattungen können sehr farbenfroh daher kommen. Hier noch einige schöne Funde von Corina vom letzten Wochenende.

Catrin

Hier kann man deutlich das aus spinnwebartigen Fasern gebildetes Velum zwischen Hutrand und Stiel erkennen.

Foto: Corina Peronne

Auch Champignons müssen nicht immer weiß sein… Hier ein nicht näher bestimmter farbenfroher Vertreter aus der Sektion Arvensis. Das sind Anis-Egerlinge (in der Regel nach Anis riechende Arten).

Foto: Corina Peronne

17.09.2025 – Mittwoch

Die Gemeine Stinkmorchel (Phallus impudicus) ist ein saprobiontischer Bewohner humusreicher Böden oder wächst in der Nähe von morschem Holz.

Foto: Angeli Jänichen

Der Regen kam gerade noch rechtzeitig… Ende September finden bei uns in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Pilzausstellungen statt. Auch unser Herbstseminar Anfang Oktober in Waren-Müritz. Siehe auch unter Termine 2025.

So ist gewährleistet, dass sowohl bei den Ausstellungen als auch bei unserem Seminar viele Pilze gezeigt werden können. Übrigens sind gerade bei unserem seit langer Zeit ausgebuchten Herbstseminar wieder 2 Plätze frei geworden. Also – wer vom 03.10. bis 05.10.2025 Zeit und Lust hat – meldet euch noch schnell an!

Auch Angeli hat es nach ihrem Urlaub geschafft und ihren Lieblings-Moorwald besucht. Neben Stinkmorcheln und Bluthelmlingen auch ein weiterer „blutiger“ Pilz – der Eichen-Leberreischling. Ein Erstfund für Angeli, über den sie sich sehr gefreut hat.

Catrin

Hier sehen wir das Anfangsstadium der Gemeinen Stinkmorchel – eine als Hexenei bezeichnete kugelige bis breit eiförmige Knolle.

Foto: Angeli Jänichen

Die Unterseite des Leber-Reischlings weist bei keine einzeln stehenden Röhrchen auf, sondern miteinander verwachsene Röhren.

Foto: Angeli Jänichen

Großer Bluthelmling (Mycena haematopus). Die Huthaut ist matt und fleisch- oder purpurbräunlich. Der Rand ist durchscheinend gerieft, mit etwas überstehender, gezähnelt-gefranster Huthaut. Der Stiel ist schwach bepudert oder bereift und rosabräunlich oder wie der Hut gefärbt. Der Pilz scheidet bei Verletzung einen rötlichen Saft aus.

Foto: Angeli Jänichen

19.09.2025 – Freitag

Butterpilz oder Butter-Röhrling (Suillus luteus) + Körnchen-Röhrling oder Schmerling (Suillus granulatus)

Foto: Hanjo Herbort

In einigen Gegenden hat das Pilzwachstum bereits richtig begonnen – vor allem in den Gebieten westlich von Waren (Müritz). Jedoch noch nicht in den den besseren Buchenwäldern in Nordwestmecklenburg und dem westlichen Landkreis Güstrow…

Da das Pilzwachstum hier immer noch nicht so richtig in Gang gekommen ist, war Hanjo gestern in einem aufgeforsteten kalkhaltigem Kiefern- und Fichtenforst mal kurz nachsehen. Das Gebiet soll Ziel einer internenen Vereinswanderung nächste Woche Mittwoch werden und er wollte mal kurz nachsehen, ob es sich lohnt, dort hinzufahren.

Dort angekommen fand er ein so nicht erwartetes Frischpilzaufkommen vor – sowohl für den „Kochtopfmykologen“ als auch für den mykologisch ein wenig mehr interessierten Pilzfreund.

Ein paar Funde möchten wir euch bereits heute zeigen – für unsere Vereinsexkursion folgt nächste Wochen ein gesonderter Beitrag.

Catrin

Wie aufgereiht standen die Großen Schmierlinge – auch als Kuhmaul (Gomphidius glutinosus) bekannt.

Foto: Hanjo Herbort

Aufgrund seiner schmierigen Huthaut hat der Große Schmierling zahlreiche Trivialnamen erhalten – zu den bekanntesten zählt die Bezeichnung Kuhmaul. Ein weiterer Name ist Gelbfuß, der durch seine auch innen gelbe Stielbasis entstand.

Foto: Hanjo Herbort

Ein weiterer Pilz mit einem gelben Fuß ist Kupferrote Gelbfuß (Chroogomphus rutilus).

Foto: Hanjo Herbort

21.09.2025 – Sonntag

Auch der Sandröhrling (Suillus variegatus) ist eine Pilzart aus der Familie der Schmierröhrlingsverwandten (Suillaceae), obwohl die Hutoberfläche filzig-matt ist. Sie wird erst bei längerem Regen schmierig.

Foto: Corina Peronne

Corina war am Wochenende wieder in der Warener Gegend unterwegs und hatte ebenfalls in den sandigen Kiefernwäldern einige schöne Funde.

Darunter auch als Erstfund den Reifpilz (Cortinarius caperatus). Es handelt sich hierbei um einen der wenigen Speisepilze aus der Familie der Schleierlingsverwandten (Cortinariaceae).

Charakteristich ist unter anderem der längsrunzelige Hut der Fruchtkörper. Letzteres Merkmal brachte dem Pilz auch die Namen Runzelschüppling und Scheidenrunzling ein. Auch der zweite Teil des wissenschaftlichen Artnamens caperatus bezieht sich darauf und leitet sich von lateinisch caperatus „gerunzelt“ ab.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist ein deutlicher und dauerhafter und häutiger Ring, der sich im oberen Drittel des Stiels befindet. Die Manschette liegt am Stiel an, ist oberseitig fein gerieft und hat einen doppelten Rand.

Catrin

Der Sand-Röhrling hat seinen deutschen Namen von der sandig wirkenden Hutoberfläche.

Foto: Corina Peronne

Reifpilz (Cortinarius caperatus). Hier sehen wir sehr schön den doppelten Ring und den längsrunzeligen Hut.

Foto: Corina Peronne

Charakteristisch ist der strohgelbe bis gelbbraune Hut mit einer grauen bis weißlichen und schwach lila getönten Bereifung.

Foto: Corina Peronne

Der giftige Spitzschuppige oder Raue Stachel-Schirmling (Lepiota aspera) kommt recht häufig in Laub- und Nadelwäldern, an Wegrändern und in Gärten vor.

Foto: Corina Peronne

23.09.2025 – Dienstag

Heute war Corina mal direkt in Waren-Müritz unterwegs. Dieses mal hat sie ausgekundschaftet, wie das Pilzwachstum dort ist. Schließlich findet dort nächstes Wochenende unser 3-tägiges Herbstseminar statt. Und es sieht dort sehr gut aus, was die Artenvielfalt betrifft.

Auch die vielen Pilzausstellungen, die dieses Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern statt finden, werden sicherlich von dem Pilzwachstum profitieren. Pilzausstellungen finden z.B. hier statt:

Rostock, Botanischer Garten, Holbeinplatz/Hamburger Straße 28

27.09.2025 bis 28.09.2025 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr

Greifswald, Botanischer Garten, Münterstr. 2

27.09.2025 bis 28.09.2025 täglich 10.00 bis 17.00 Uhr

Neubrandenburg, Marktplatz

27.09.2025 von 10.00 bis 17.00 Uhr

Schwerin, Am Strand 9

27.09.2025 von 14.00 bis 18.00 Uhr und 28.09.2025 von 10.00 bis 16.00 Uhr

Nachfolgend ein paar Impressionen von Corinas heutigen Funden.

Catrin

Einen angenehm würzigen Geruch hat der Würzige Tellerling (Rhodocybe gemina). Die fleischrosa Sporenpulverfarbe verweist in die Familie der Rötlingsverwandten.

Foto: Corina Peronne

Eine Familie frisch „geschlüpfter“ Buckel-Täublinge (Russula caerulea) auf dem Waldweg bei Kiefern.

Foto: Corina Peronne

Der namensgebende deutlich gebuckelte Hut ist hier sehr gut auf dem dunkelvioletten bis purpurbraunen Hut zu sehen.

Foto: Corina Peronne

Der Olivbraune Milchling (Lactarius turpis) ist mit seinen düsteren Farben, den graubraun fleckenden Lamellen und seiner feucht klebrig-schleimigen Huthaut wahrlich nicht schön – turpis heißt häßlich. Früher war der wissenschaftliche Name Lactarius necator – necator ist lateinisch und heißt Mörder. Auch im deutschen Sprachgebrauch wurde er früher als “Mordschwamm” verteufelt, obwohl er noch nie Jemanden umgebracht hat. Er soll Magen-/Darmbeschwerden verursachen und steht im Verdacht, karzinogene und mutagene Inhaltsstoffe zu haben.

Foto: Corina Peronne

Junger Pantherpilz (Amanita pantherina) mit seinem braunen Hut, weißen Flocken auf dem Hut und serpentinenartig von unten, der Basis beginnendem, ringförmigem weißem Ring-Gebilden (Bergsteigersöckchen).

Foto: Corina Peronne

Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) hat ebenfalss eine Knolle – allerdings mit warziger Basis und weißen gürtelförmigen Velumzonen.

Foto: Corina Peronne

24.09.2025 – Mittwoch

Da es aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit im Nordwesten Mecklenburgs kaum Pilze gibt, haben wir erst einmal keine weiteren Wanderungen und Kartierungsexkursionen in den Terminen veröffentlicht.

Einige Vereinsmitglieder wollten sich aber trotzdem am Mittwoch treffen, so dass wir kurzfristig eine Vereinsexkursion durchgeführt haben. Dazu bot sich das von Hanjo bereits die Woche dafür besuchte Gebiet bei Perniek an – in den Kiefernwäldern gab es ja wie bei Corina in der Warener Gegend doch einige Pilze zu finden.

Also fanden sich 10 Vereinsmitglieder aus der Nähe von Lübeck, Ratzeburg, Wismar, Schwerin, Rostock, Renzow, Bützow, Waren und sogar Stralsund um 16 Uhr am verabredeten Treffpunkt bei Perniek zu ein.

Und wir wurden nicht enttäuscht – wir konnten einige schöne Funde verzeichnen und in unsere Kartierungsdatei aufnehmen.

Den genauen Bericht findet ihr demnächst hier.

Die meisten der Teilnehmer haben heute das erste mal Trüffel gesehen. Hier die Rötliche Wurzeltrüffel (Rhizopogon roseolus) – ein Symbiosepilz der Kiefer auf kalkreichem Boden.

Foto: Catrin Berseck

25.09.2025 – Donnerstag

Der Schiefknollige Anis-Champignon oder -Egerling (Agaricus essettei) riecht – wie der Name schon verrät – nach Anis.

Foto: Angeli Jänichen

Da unser neues Vereinsmitglied Ivy aus der Nähe von Stralsund gestern eine sehr weite Anreise hatte, haben sich 2 Vereinsmitglieder vor der gestrigen Vereinsexkursion bereits mittags mit ihr getroffen und vor der Vereinsexkursion in Perniek noch ein mooriges Gebiet bei Schlemmin aufgesucht.

Wie erwartet war das Pilzwachstum hier noch sehr verhalten. Lediglich die Gelben Knollenblätterpilze und Grünblättrigen Schwefelköpfe zeigten sich in Massen.

Trotzdem konnten wir ein paar schöne Funde machen – vor allem im Moorbereich.

Da wir in Wismar ja derzeit keine Pilzausstellung mehr machen, unterstützen wir die am Wochenende anstehende 47. Landespilzausstellung in Rostock. Es kam am Mittwoch auch Einiges an Ausstellungsexponaten zusammen – hier einige Pilzarten aus der Nähe von Schlemmin, die ebenfalls auf der Ausstellung in Rostock zu sehen sein werden.

Sein Fenchelduft – von manchen auch als anisartig wahrgenommen – verrät den den Fenchelporling bzw. Fencheltramete (Osmoporus odoratus).

Foto: Angeli Jänichen

Sie trotzen der Trockenheit – die Grünblättrigen Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare).

Foto: Angelis Jänichen

Olivblättrige Torfmooshautkopf (Cortinarius huronensis). Die Hautköpfe (Dermocybe) stellen eine Untergattung der Gattung Schleierlinge (Cortinarius) dar. Wichtigste Merkmale sind extrahierbare Anthrachinon-Pigmente, die diesen Pilzen kräftige Farben verleihen und die teilweise zum Färben von Textilien geeignet sind.

Foto: Angeli Jänichen

An feuchten und schattigen Stellen auf kalkreichem Boden ist bei genauem Hinsehen die Sattelförmige Lorchel (Helvella ephippium) zu finden.

Foto: Julia Richardt

27.09.2025 – Sonnabend

Wie jedes Jahr finden am letzten Wochenende im September viele Pilzausstellungen in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Alljährlicher Höhepunkt der Pilzsaison ist auch in Rostock die größte Freilandschau von Frischpilzen, die der Botanische Garten in Rostock seit 1978 in Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Hansestadt Rostock, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) Mecklenburg-Vorpommern und dem Freundeskreis Botanischer Garten Rostock ausrichtet.

Auch wir Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar haben im Vorfeld Pilze für die Ausstellung gesammelt und waren mit einigen Vereinsmitgliedern zum Helfen vor Ort.

27.08.2025 MTB 2135/3 bei Schimm

Mittwochsexkursion

Messtischblatt Zurow

27. August 2025

Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste

Im MTB 2135/3 – bei Schimm

Sechs Pilzfreunde trafen sich heute in Schimm in Höhe der Bushaltestelle zu unserer Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Zurow.

Ein von Sträuchern und Bäumen gesäumter Weg, der entlang einer Wiese führte, brachte uns in den von Buchen dominierten Wald.

Ein Fund-Höhepunkt waren die Strubbelkopfröhrlinge. Frisches Wachstum gab es bei den Gelben Knollenblätterpilzen und den Spindeligen Rüblingen. Unbeeindruckt von der Trockenheit wuchs auch der Grünblättrige Schwefelkopf, auch der Violettstielige Pfirsichtäubling ließ sich finden.

Wie immer erfreuten uns neben den Pilzen auch andere Geschöpfe: die Raupe eine Mittleren Weinschwärmers, eine Ringelnatter schlängelte sich über den Weg und ein Grasfrosch saß geduldig Modell.

Der anhaltenden Trockenheit war es geschuldet, dass die Zahl der Funde überschaubar war – aber alle waren sich einig: eine sehr schöne entspannte Tour.

Sylvina (Text und Artenliste), Catrin (Fotoauswahl und -beschriftung)

Die Raupe des Mittleren Weinschwärmers (Deilephila elpenor) hat auf jeder Seite zwei deutlich hervortretende Augenflecken, welche das Tier bedrohlich erscheinen lassen. Bei Beunruhigung ahmt die Raupe die Bewegungen einer Schlange nach, indem sie ihr Vorderteil mit den Augenflecken nach links und rechts wendet.

Foto: Angeli Jänichen

Und so sieht der Mittlere Weinschwärmer (Deilephila elpenor) dann später als voll ausgebildetes Insekt aus.

Foto: Christopher Engelhardt

Riesen-Champignon (Agaricus augustus) am Wegrand neben der Wiese. Sowohl der Hut als auch der Stiel sind mit kleinen abstehenden und bräunlich gefärbten Schüppchen besetzt.

Foto: Catrin Berseck

Trotz des leicht gerieften Hutrandes sehen wir hier einen trockenen Perlpilz (Amanita rubescens) mit vom Regen abgewaschenen Flocken.

Foto: Angeli Jänichen

Christian und Julia haben etwas entdeckt – Sylvina muss heute vertretungsweise die Kartierungsliste führen.

Foto: Angeli Jänichen

Gelbe Knollenblätterpilze (Amanita citrina) haben einen hell gelbgrünlichen bis weißlichen Hut, auf dem sich meist dicke, schollige, cremeweißliche bis bräunliche Hüllreste befinden.

Foto: Catrin Berseck

Der Stiel des Gelben Knollenblätterpilzes (Amanita citrina) hat eine deutlich knollige Basis, die in einer topfartigen, fest angewachsenen und kantig vom übrigen Stiel abgesetzten Volva steckt.

Foto: Angeli Jänichen

Grünblättrige Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare) sind saprophyte Pilze und ernähren sich von Totholz.

Foto: Angeli Jänichen

Der Striegelige Schichtpilz (Stereum hirsutum) besiedelt relativ frisches Totholz von Laubbäumen und überzieht es mit dünnen, flächig-ausgebreiteten und an den Rändern muschelförmig bis wellig abstehenden Fruchtkörpern. Im Inneren des Substrats erzeugt der Pilz durch den Abbau von Zellulose, Hemizellulose und des Holzstoffs Lignin eine Weißfäule.

Foto: Angeli Jänichen

Gemeiner Saltblättling (Schizophyllum commune). Der Aufbau erklärt auch die namensgebenden gespaltenen „Lamellen“, die bei Trockenheit auseinanderklaffen.

Foto: Angeli Jänichen

Auf dem Rückweg.

Foto: Angeli Jänichen

Die Artenliste im Wald bei Schimm im MTB 2135/341 SW:

Riesen-Champignon (Agaricus augustus), Gelber Knollenblätterpilz (Amanita citrina), Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), Perlpilz (Amanita rubescens), Sommersteinpilz (Boletus reticulans), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Spindeliger Rübling (Gymnoporus fusipes), Grubiger Wurzelrübling (Hymenopellis radicata), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Gemeines Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis), Halsbandschwindling (Marasmius rotula), Flockenstielieger Hexenröhrling (Neoboletus erythropus), Hexenei der Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus), Birkenporling (Piptoporus betulinus), Frauentäubling (Russula cyanoxantha), Dickblättriger Schwärztäubling (Russula nigricans), Harter Zinnober-Täubling (Russula rosea), Violettstieliger Pfirsichtäubling (Russula violeipes), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Strubbelkopf-Röhrling (Strobilomyces strobilaceus), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Gallenröhrling (Tylopilus felleus)

13.08.2025 – MTB 2135/2 Sophienholz zwischen Nevern und Goldebee

Mittwochsexkursion

Messtischblatt Zurow

13. August 2025

Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste

Im MTB 2135/2 – Zurow

Blick in unser heutiges Exkursionsgebiet – das Sophienholz zwischen Nevern und Ravensruh.

Foto: Julia Richardt

Heute trafen sich 5 Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. sowie 1 Gast bei hochsommerlichen Temperaturen von 30 Grad in Zurow auf dem Parkplatz. Der 2. Quadrant unseres Kartierungsgebietes im Messtischblatt 2135 stand auf dem Plan.

Uns stand unter anderem ein Waldstück nördlich von Zurow zur Verfügung, welches durch die Autobahn A20 nördlich von Zurow in 2 Teile getrennt wird. Da sich dieses bei der Vorbesichtigung als zu krautig und kaum begehbar zeigte, entschieden wir, das Sophienholz zwischen den Ortschaften Goldebee, Ravensruh und Nevern erneut aufzusuchen. Ein Teil dieses Waldes wurde ja bereits von uns bei unserer öffentlichen Pilzlehrwanderung am 21.06.2025 besucht. Eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wie sich die Artenvielfalt in den letzten 2 Monaten verändert hat.

Das Sophienholz ist ein vielseitiges Laub- und Nadelwaldgebiet auf besseren Böden mit vorwiegend Buchen-, Fichten- aber auch sumpfigen Gebieten. Trotz der seit einigen Tagen vorherrschenden Hitze war das Frischpilzvorkommen unter den schattigen Buchen besser als erwartet. Die Speisepilzsammler unter uns kamen so auch voll auf ihre Kosten.

Hier ein paar Eindrücke und Funde von unserer Exkursion.

Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Und da waren sie dann auch gleich – Sommersteinpilze (Boletus reticulatus). Die Hutoberfläche ist fein filzig-faserig, die Farbe variiert in verschiedenen hellen Brauntönen. Der Stiel ist meist schlanker als beim Gemeinen Steinpilz.

Foto: Julia Richardt

Und auch Gemeine Steinpilze (Boletus edulis) waren vertreten. Die Hutoberfläche ist feucht glänzend, sonst trocken, kahl und matt in verschiedenen Brauntönen.

Foto: Julia Richardt

Im Vergleich dazu der Gemeine Gallenröhrling (Tylopilus felleus) – ein typischer Verwechslungspartner der Steinpilze. Typisch für den Gallenröhrling ist das braune Stielnetz sowie die im Alter polsterförmig gewölbte rosa gefärbte Porenschicht unter der Huthaut.

Foto: Julia Richardt

Während Sylvina die Steinpilze noch fotografierte, hatte Katarina bereits wieder etwas entdeckt.

Foto: Julia Richardt

Der Graue Wulstling (Amanita excelsa) ist vom Habitus dem Perlpilz sehr ähnlich – allerdings fehlen bei ihm die Rottöne.

Foto: Julia Richardt

Maronen-Röhrlinge (Imleria badia) – ein beliebter und häufiger Speisepilz in bodensauren Nadelwäldern. Der Stiel hat eine braune bis gelblich-braune, stets blassere Farbe als der Hut und eine typische eingewachsene Maserung.

Foto: Julia Richardt

Der Tintenstrichpliz (Bispora antennata) besiedelt vor allem Rotbuchen und ist vom späten Sommer bis Anfang Winter besonders schön auf den Schnittflächen zu sehen.

Foto: Julia Richardt

Der Zaunblättling (Gloeophyllum sepiarium) ist ein holzbewohnender Saprobiont, der hauptsächlich auf Nadelholz wächst.

Foto: Julia Richardt

Im Gegensatz zur Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus) fällt das Hexenei selbiger nicht durch seinen aasartigen Geruch auf und ist sogar essbar. Es riecht und schmeckt rettichartig und kann nach Entfernen der Gallerthülle oder auch nur der Außenhaut roh oder gebraten verzehrt werden.

Foto: Julia Richardt

Es war dieser Rehbraune Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), den man immer an vermoderndem Holz findet. Gerne an Stümpfen oder verrottenden Ästen.

Foto: Julia Richardt

Bereits von der Trockenheit gezeichnete Breitblättrige Rüblinge (Megacollybia platyphylla).

Foto: Julia Richardt

Viele deutsche Namen für einen kleinen Pilz: Grubiger oder Schleimiger Wurzelrübling, Wurzel- oder Wurzelnder Schleimrübling (Hymenopellis radicata).

Foto: Julia Richardt

Es handelte sich hierbei bei um rötende Safranschirmlinge sp. (Chlorophyllum sp.).

Foto: Julia Richardt

Der Kleine Waldchampignon gehört in die Sektion Sanguinolenti = Blut-Egerlinge, die sich bei Verletzung blutrot verfärben.

Foto: Sylvina Zander

Violettstieliger Pfirsich-Täubling (Russula violeipes). Seine Huthaut ist samtig wie die eines Pfirsichs und gelb bis violett gefärbt. Auch sein Stiel ist zumindest im Alter violett überlaufen.

Foto: Julia Richardt

Ältere und trockende Exemplare des Grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides). Die Hutoberfläche ist glatt und oft eingewachsen radialfaserig, in feuchtem Zustand etwas klebrig, in trockenem Zustand seidig glänzend

Foto: Julia Richardt

Unser Erinnerungsfoto im Sophienholz.

V.l.n.r.: Julia, Sylvina, Katarina, Gudrun, Catrin

Foto: Dorit Meyer

Die Artenliste aus dem Sophienholz zwischen Nevern, Ravensruh und Goldebee im MTB 2135/221 – Zurow

Kleiner Blut-Egerling (Agaricus silvaticus), Gelber Knollenblätterpilz (Amanita citrina), Grauer Wulstling (Amanita excelsa), Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanita fulva), Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), Perlpilz (Amanita rubescens), Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Tintenstrichpilz (Bispora antennata), Gold-Mistpilz (Bolbitus vitellinus), Gemeiner Steinpilz (Boletus edulis), Sommersteinpilz (Boletus reticulans), Fleischbräunlicher Anistricherling (Clitocybe obsoleta), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Flacher Lachporling (Ganoderma applanatum), Zaunblättling (Gleophyllum sepiarium), Fichten-Wurzelschwamm (Heterobasidion parviporum), Grubiger Wurzelrübling (Hymenopellis radicata), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Maronen-Röhrling (Imlaria badia), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Graugrüner Milchling (Lactarius blennius), Breitblättriger Holzrübling (Megacollybia platyphylla), Langstieliger Knoblauchschwindling (Mycetinis alliaceus), Hexenei der Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus), Europäisches Goldblatt (Phylloporus pelletieri), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Frauentäubling (Russula cyanoxantha), Buchenspeitäubling (Russula mairei), Dickblättriger Schwärztäubling (Russula nigricans), Weißstieliger Ledertäubling (Russula romellii), Harter Zinnober-Täubling (Russula rosea), Grüngefelderter Täubling (Russula verescens), Fleischfarbener Speisetäubling (Russula vesca), Violettstieliger Pfirsichtäubling (Russula violeipes), Netzstieliger Hexen-Röhrling (Suillellus luridus), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Gallenröhrling (Tylopilus felleus), Gemeiner Rotfußröhrling (Xerocomellus chrysenteron), Ziegenlippe (Xerocomus submentosus)

09.08.2025 Baum- und Naturwanderung am Görslower Ufer

Geführte Baum- und Naturwanderung

Schwerpunkt Baum- und Pflanzenkunde sowie dazugehörige Pilze, Insekten und Vögel

Görslower Ufer am Schweriner See

09. August 2025

Zu einer Geführten Baum- und Naturwanderung am Görslower Ufer des Schweriner Sees hatten sich am 09. August 2025 insgesamt 18 interessierte Teilnehmer angemeldet. Eingeladen hatten Christian Boss, der sich in der letzten Zeit intensiv mit Bäumen beschäftigt hat, sowie Chris Engelhardt, der den Ruf hat, sich in vielen Bereichen der Natur – u.a. Vögel, Schmetterlinge und andere Insekten – bestens auszukennen. Mit dabei war auch Pilzberaterin Catrin Berseck für den Bereich Pilze.

Auf ging es durch eine blütenreiche Hangwiese, wo vor allem zahlreiche Grünader- und Kleine Kohlweißlinge unterwegs waren.

Der Wanderweg am Görslower Ufer bot mit einem artenreichen Baumbestand jede Menge praktischen Anschauungsunterricht. Nicht nur lernten wir verschiedene Baumarten kennen und unterscheiden – wie zum Beispiel Berg-, Spitz- und Feldahorn oder auch Rot- und Hainbuche, die trotz ihrer deutschen Namen zu zwei ganz verschiedenen Gattungen gehören.

Auch viele Interaktionen zwischen Bäumen und Tieren konnten wir uns anschauen: die Gang- und Platzminen kleiner Nachtfalter zum Beispiel, die in den Blättern bestimmter Baumarten minieren, wie die Ahorn-Zwergmotte (Stigmella aceris), die Kleine Hasel-Zwergmotte (Stigmella microtheriella) oder die Linden-Faltenminiermotte (Phyllonorycter issikii), deren deutsche Namen schon verraten, in den Blättern welcher Baum-Arten sie ihre Fraßgänge bauen.

Auch die Gallen der Ulmenbeutel-Gallmilbe (Aceria campestricola) auf Blättern der Berg-Ulme (Ulmus glabra) oder auf Ahornblättern die Gallen von Vasates quadripedes, der Ahornblattblasen-Gallmilbe zeugen von den erstaunlichen Beziehungen und Wechselwirkungen in der Natur.

Daneben fanden wir auch zahlreiche Pilze: solche, die im Boden die Laubstreu zersetzen, und andere, die als Krusten oder flächige Überzüge direkt als Totholz-Recycler tätig sind. Die auffälligen Wurzelnden Bitter-Röhrlinge (Caloboletus radicans), die wir nahe am Seeufer fanden, gedeihen am besten auf kalkreichen Böden bei Eichen, Linden und Buchen. Andere Pilze sparen sich den ganzen Aufwand, überhaupt Fruchtkörper auszubilden, und wachsen einfach als Myzelien auf dem Substrat – wie zum Beispiel der Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), der als weißer Belag auf Eichenblättern erscheint.

So tauchten wir für gut zweieinhalb Stunden ein in eine faszinierende Welt voller Vielfalt und Wechselwirkungen. Der Resonanz nach zu urteilen, gingen die meisten mit einer Menge neuer Erkenntnisse nach Hause – und manche sogar mit einem gefüllten Pilzkorb.

Anbei ein paar Foto-Eindrücke dieser sehr lehrreichen, gelungenen Exkursion.

Chris (Text, Fotoauswahl und -beschriftung)

Was ist das da auf der Wiese, ein Zitronenfalter? Nein dieser Falter ist kleiner und hat eine auffällige Unterflügel-Zeichnung. Es handelt sich um Colias hyale, die Goldene Acht.

Foto: Christopher Engelhardt

Entlang des Wanderweges am Görslower Ufer erwarteten uns schöne Landschaftseindrücke und ein vielfältiger Baumbestand.

Foto: Christopher Engelhardt

Von links nach rechts: Flatterulme (Ulmus laevis), Hainbuche (Carpinus betulus), Rotbuche (Fagus Sylvatica).

Foto: Christian Boss

Hier vergleichen wir die Blätter von drei Ahorn-Arten: Spitz-, Berg- und Feldahorn.

Foto: Christopher Engelhardt

Die Blätter der Berg-Ulme (Ulmus glabra) haben eine stark asymmetrische Blattbasis mit schlanker, oftmals 3-zipfeliger aufgsetzter Spitze.

Foto: Christopher Engelhardt

Der Rand von Rotbuchen-Blättern erscheint unter der Lupe (oder schon bei genauem Hinsehen) deutlich behaart.

Foto: Christopher Engelhardt

Nahe des Seeufers fanden wir Caloboletus radicans, den Wurzelnden Bitter-Röhrling. Er gilt allgemein als selten und schmeckt extrem bitter.

Foto: Christopher Engelhardt

Der Name Fraxinus excelsior für die Esche deutet schon darauf hin, daß sie andere Bäume an Höhe überragt.

Foto: Christopher Engelhardt

Plötzlich kam ein Falter angeflogen und setze sich bei enem Teilnehmer auf die Kleidung. Bei näherem Hinsehen handelte es sich um einen Nachtfalter: Agrotis segetum, die Saateule.

Foto: Christopher Engelhardt

Auf Lindenblättern fanden wir die Minierspuren von Phyllonorycter issikii, der Linden-Faltenminiermotte, einem winzigen Nachtfalter, der sich eben in Lindenblättern entwickelt. Sie stammt ursprünglich aus Ostasien und wird in Europa vor allem an der Winter-Linde gefunden.

Foto: Christopher Engelhardt

Auf der Blattrückseite der Winter-Linde befinden sich an der Blattader braune Härchen – wodurch sie von der Sommer-Linde zu unterscheiden ist.

Foto: Christopher Engelhardt

02.08.2025 – MTB 1836/3 bei Bastorf

Kartierungsexkursion

Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle

In der Kühlung bei Bastorf

Messtischblatt Kühlungsborn

02. August 2025

Im MTB 1836/3 Kühlungsborn

Heute trafen sich Angeli und ich zur Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Kühlungsborn.

Die Kühlung ist ein Höhenzug westlich und südlich von Bad Doberan, der recht markant vom Ostseestrand bei Kühlungsborn bis auf knapp 130 m (Dietrichshagener Berg) über den Meeresspiegel aufsteigt. Ein kleines Mittelgebirge direkt oberhalb des Ostseestrandes. Die Nordhänge der Kühlung sind stark zerklüftet mit kleineren Tälern und Senken. Daher der Name Kühlung, denn hier weht oft eine frische Brise von der Ostsee her.

Unser Zielgebiet war das Wichmannsdorfer Holz westlich der Ortschaft Bastorf bei Kühlungsborn. Ein vielseitiges Waldgebiet , in dem sich Fichten- und Buchenwälder abwechseln. Zurück ging es dann am nördlichen Waldrand mit Blick auf die Ostsee.

Trotz des angesagten Regens trafen wir uns am Parkplatz beim Hohen Niendorfer Abenteuerplatz und gingen den Waldweg in Richtung Wichmannsdorf. Auf den ersten Metern begegeneten uns kaum Pilze – selbst in einem vielversprechend aussehenden Buchenabschnitt zeigte sich nicht ein einziger Frischpilz.

Wir versuchten unser Glück dann auf einer kleinen mit Altbuchen bestandenen Erhebung mit viel liegendem Totholz und wurden dann dort tatsächlich fündig. So viele Frischpilze hatten wir lange nicht gesehen. Eine kurze Stippvisite im mit Brombeeren durchsetzten Fichtenabschnitt sah dagegen wieder recht trostlos aus. Unser Weg führte uns dann weiter zum nördlichen Wandrand in einen kleinen Waldrandbereich mit vorwiegend Jungeichen und Birken und schließlich an einer schönen Altbuchenkante zurück zum Parkplatz.

Während es in anderen Gebieten Mecklenburgs kräftige Schauer gab, hatten wir mit dem Wetter Glück. Und auch mit den gefundenen Pilzen – wir konnten immerhin über 50 Arten für unsere Kartierung aufschreiben. Dazu gab es für uns Beide noch einen gut gefüllten Korb mit Speisepilzen.

Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Angeli und ich trafen uns am Parkplatz beim Hohen Niendorfer Abenteuerplatz, wo dieser Leuchtturm mit Infotafeln steht.

Foto: Angeli Jänichen

Ich brachte brachte bereits einige Pilze mit, um sie Angeli zu zeigen und zu erklären.

Foto: Angeli Jänichen

Auf dem Abenteuerspielplatz befinden sich auch einige Sitzgelegenheiten, die zum Picknick einladen. In unserem Fall nutzten wir die aber für Bestimmungsübungen.

Foto: Angeli Jänichen

Gleich am Wegrand begrüßten uns die allgegenwärtigen Dickschaligen Kartoffelboviste(Scleroderma citrinum).

Foto: Angeli Jänichen

Nachdem wir auf den ersten hundert Metern überhaupt nichts fanden, erreichten wir einen Buchenberg. Die Freude war groß, als wir endlich diesen ersten bereits arg in Mitleidenschaft gezogenen Täubling fanden.

Foto: Angeli Jänichen

Aber es sollte nicht bei diesem einen Täubling bleiben… Hier gleich das nächste Exemplar: Frauentäubling (russula cyanoxantha).

Foto: Angeli Jänichen

Ein kleiner Buchenwaldabschnitt mit Blick auf eine umliegenden Fichtenwaldabschnitt.

Foto: Angeli Jänichen

Daneben thronte gleich dieser wunderschöne Sklerotienporling (Polyporus tuberaster).

Foto: Angeli Jänichen

Und da war dann auch endlich der erste Sommersteinpilz (Boletis reticulatus). Im Gegensatz zum Gemeinen Steinpilz (Boletus edulis) hat der Sommersteinpilz einen trockenen, feinfilzigen Hut und der Stiel ist in ganzer Länge von einem Netzmuster überzogen.

Foto: Angeli Jänichen

Aber auch Gemeine Steinpilze (Boletus edulis) waren bereits vertreten. Der Hut ist meist etwas speckig glänzend, zum Rand hin heller und oft mit einem deutlich weißen Randsaum. Der Stiel hat meist nur im oberen Teil eine feine weiße Netzzeichnung.

Foto: Angeli Jänichen

Und über diese Grüngefeldeten Täublinge (Russula virescens) freuten wir uns besonders. Er gehört zu den schmackhaftesten Täublingen und ist aufgrund seiner felderig aufreißenden Huthaut auch leicht zu erkennen.

Foto: Angeli Jänichen

Der Dickblättrige Schwärz-Täubling (Russula nigricans) ist ein großer stattlicher Pilz. Aufgrund seiner dicken, sehr entfernt stehenden Lamellen und des erst rötenden und dann schwärzenden Fleisches ist der Dickblättrige Schwärz-Täubling mit keinem anderen Täubling zu verwechseln. Ein Pilz, der jung und weiß essbar ist – in diesem Alter natürlich nicht mehr.

Foto: Angeli Jänichen

Hier sehen wir einmal im Detail die sehr weit auseinander stehenden ungewöhnlich dicken und starren Lamellen. Unter Druck splittern sie sofort und laufen ziegelrot an, bis sie nach einiger Zeit gräulich-schwarz werden.

Foto: Angeli Jänichen

Während Angeli fleißig fotografierte, ging ich weiterhin auf Pilzsuche und fand auf diesem kleinen Buchenhügel immer mehr.

Foto: Angeli Jänichen

So auch eine größere Gruppe Flockenstieliger Hexenröhrlinge (Neoboletus erythropus).

Foto: Angeli Jänichen

Breitblättrige Holzrüblinge (Megacollybia platyphylla) erscheinen auf dem Waldboden und sind stets durch weiße Myzelstränge mit im Substrat verborgenem Holz verbunden.

Foto: Angeli Jänichen

Gemeine Hundsrute (Mutinus caninus) – eine Pilzart aus der Familie der Stinkmorchelverwandten. Der lateinische Name des Pilzes Mutinus caninus bedeutet übrigens übersetzt „Kleiner Hundepenis“…

Links sehen wir ein Hexenei.

Foto: Angeli Jänichen

Die giftigen Zimtfarbenen Weichporlinge (Hapalopilus rutilans) waren zwischen dem herumliegenden Totholz ebenfalls vertreten.

Foto: Angeli Jänichen

Wir wechselten dann auf die andere Seite des Weges in einen Nadelholzbereich. Da er sehr mit Brombeeren durchwuchert war, fanden wir kaum etwas für unsere Kartierung und wechselten schnell in einen mit vorwiegend Birken bewachsenen Wegbereich.

Foto: Angeli Jänichen

Hier sah es dann schon wieder besser aus. Zunderschwamm (Fomes fomentarius) auf totem Birkenholz.

Foto: Angeli Jänichen

Grauer Scheidenstreiling (Amanita vaginata) mit hellgrauen und häutigen Velumresten auf dem Hut.

Foto: Angeli Jänichen

Vergleich zwischen dem Rotbraunen Scheidenstreifling (Amanita fulva) und dem Grauen Scheidenstreifling (Amanita vaginata).

Foto: Angeli Jänichen

Und dann begegneten wir noch diesen düsteren Gesellen. Rußbraune Riesenschirmpilze bzw. Parasole (Macrolepiota procera var. fuliginosa) – eine dunkle Variation des Parasols.

Foto: Angeli Jänichen

Und das ist unsere gesamte Ausbeute an Speisepilzen von heute – fast alles nur auf einem kleinen Buchenberg gefunden.

Foto: Angeli Jänichen

Die Artenliste aus dem Wichmannsdorfer Holz bei Bastorf – MTB: 1836-341 SW:

Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanita fulva), Perlpilz (Amanita rubescens), Grauer Scheidenstreifling (Amanita vaginata), Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Tintenstrichpilz (Bispora antennata), Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta), Gemeiner Steinpilz (Boletus edulis), Sommersteinpilz (Boletus reticulans), Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Blasser Laubwaldpfifferling (Cantharellus pallidus), Eichen-Wirrling (Daedales quercina), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling (Fomitopsis betulina), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Zaunblättling (Gleophyllum sepiarium), Knopfstielieger Rübling (Gymnopus confluens), Gemeiner Waldfreund-Rübling (Gymnopus dryophilus), Brennender Rübling (Gymnopus personatus), Zimtfarbener Weichporling (Hapalopilus rutilans), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Zusammengedrängte Kohlenbeere (Hypoxylon cohaerens), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Schwefelporling – alte FK (Laetiporus sulphureus), Blutmilchpilz (Lycogala edidendrum), Rußbrauner Riesenschirmpilz (Macrolepiota procera var. Fuliginosa), Halsband-Schwindling (Marasmius rotula), Breitblättriger Rübling (Megacollybia platyphylla), Gemeine Hundsrute (Mutinus caninus), Flockenstieliger Hexenröhrling (Neoboletus erytrophus), Brombeerrost (Phragmidium violaceum), Sklerotienporling (Polyporus tuberaster), Ampfer-Rost (Ramularis rubella), Orangeroter Heftelnabeling (Rickenella fibula), Purpurschwarzer Täubling (Russula atropurpurea), Frauen-Täubling (Russula cyanoxanthas), Dickblättriger Schwärztäubling (Russula nigricans), Dichtblättriger Schwärztäubling (Russula densifolia), Buchenspeitäubling (Russula mairei), Blaugrüner Reiftäubling (Russula parazurea), Fleischroter Speisetäubling (Russula vesca), Grüngefelderter Täubling (Russula virenscens), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Netzstieliger Hexenröhrling (Suillellus luridus), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Wurzelnder Schleimrübling (Xerula radicata)

30.07.2025 – MTB 2135/1 zwischen Lübow und Maßlow

Mittwochsexkursion

Messtischblatt Zurow

30. Juli 2025

Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste

Im MTB 2135/1 – Zwischen Lübow und Maßlow

Unsere Kartierungsexkursionen führen uns ab jetzt in das MTB 2135 Zurow – direkt östlich neben dem MTB 2134 Wismar. Wir – Dorit, Sylvina, Hanjo und ich – trafen uns auf dem Parkplatz in Zurow. Von dort ging es mit einem Auto in das ausgewählte Kartierungsgebiet. Wir fuhren von Zurow über Fahren-Ausbau einen abenteuerlichen Weg zum Schmiedesee.

Auf sandig–lehmigen Böden wechseln sich hier auf teils hügeligem Gelände Laub- und Nadelwälder, Wiesen und Felder ab. Wir finden hauptsächlich Fichten- und Kiefernforste vor – durchsetzt mit Eichen, Buchen und Ahorn. Das gesamte Waldgebiet ist sehr verkrautet mit viel Unterholz – nicht unbedingt das ideale Gebiet für Speisepilzsammler. Aber uns ging es ja um die Bestandsaufnahme der an dem Standort wachsenden Pilze.

Da der südliche Teil des kleinen Sees außerhalb unseres Kartierungsgebietes liegt, gingen wir erst einmal ein Stück nördwärts den Weg in Richtung Kahlenberg und sahen uns am Wegrand und dem angrenzenden Feld und Freiflächen um.

Hanjo fand dann in dem uns völlig unbekannten Gebiet einen Weg in den ansonsten kaum begehbaren Wald. Wir erreichten dann das Ufer des Schmiedesees und beschlossen, ihn einmal zu umrunden. Da es sich um einen vom Anglerverband bewirtschafteten See handelt, fanden wir auch einen gut begehbaren Weg am Ufer.

Hier wieder einige Eindrücke und Pilzfunde von dieser Kartierung.

Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Zu Beginn unserer Exkursion sahen wir uns am Wegrand auf einer Ruderalfläche um unter einer alten Eiche um.

Foto: Hanjo Herbort

Diese Königskerze (Verbascum) war uns ein Foto wert. Im Hintergrund sehen wir den Waldbereich, den wir anschließend aufsuchten.

Foto: Hanja Herbort

Unser erster Fund – junge Parasole bzw. Riesenschirmpilze (Macrolepiota procera) im Brombeergestrüpp.

Foto: Hanjo Herbort

In den Nadelwaldbereichen gab es neben Kiefern auch Douglasien sowie viel Totholz.

Foto: Hanjo Herbort

Der Kiefern-Braunporling (Phaeolus spadiceus) bevorzugt Kieferforste, die mehr oder weniger stickstoffbelastet sind.

Foto: Hanjo Herbort

Der Klebrige Hörnling (Calocera viscosa) wächst an totem Nadelholz, oft an den Stümpfen von Fichten.

Foto: Hanjo Herbort

Junger Zimtfarbene Weichporling (Hapalopilus rutilans) an Hasel. Der einzige giftige Porling.

Foto: Sylvina Zander

Ausgeblichene Gemeine bzw. Lila Rettich-Helmlinge (Mycena pura). Zu erkennen ist dieser an ihrem rettichartigen Geruch. Er lebt als Saprobiont in Laub- und Nadelwäldern.

Foto: Hanjo Herbort

Ältere Knopfstielige Rüblinge (Collybiopsis confluens). Die Fruchtkörper erscheinen meist büschelig in Reihen oder Hexenringen.

Foto: Sylvina Zander

Auf verwesenden Laubblättern kann man bei feuchter Witterung den Postament-Helmling (Mycena stylobates) finden. Die Art ist leicht am meistens stark vorhandenen Basalscheibchen am Stielgrund (Postament) erkennen.

Foto: Hanjo Herbort

Pflaumen-Feuerschwamm (Phellinus tuberculosus) – und das auch noch an Pflaumenbäumen. Der Pilz verursacht im Holz eine Weißfäule.

Foto: Hanjo Herbort

Hier die eckig, labyrinthisch und lang gezogenen Porenschicht der Rötenden Tramete.

Foto: Catrin Berseck

Das Zottige Weidenröschen (Epilobium hirsutum), auch Rauhaariges Weidenröschen genannt. Es gibt auch mehrere Pilze, die vom Zottigen Weidenröschen leben. Da Torsten und Phillip nicht waren – beschäftigten wir uns damit aber nicht.

Foto: Hanjo Herbort

Dickschalige Kartoffelboviste (Scleroderma citrinum) im Uferbereich. WEnn sie solche Form haben, ist es gut möglich, dass sie später vom Parasitische Röhrling (Pseudoboletus parasiticus) besiedelt werden.

Foto: Hanjo Herbort

Und wie sagte Reinhold immer: „Das Beste kommt zum Schluss.“. Und das war auch heute so. Zum Abschluss der Exkursion ließen wir nochmals unsere Blicke auf die Ruderalfläche schweifen.

Foto: Hanjo Herbort

Für uns alle ein Erstfung: Ein Sklerotium des Mutterkorns (Secale cornutum) des Mutterkornpilzes (Claviceps purpures) auf Gerste. Bei der Reife des Getreides fallen sie mit den Samenkörnern auf den Erdboden und im kommenden Frühjahr wachsen aus ihnen kleine gestielt-kopfige Fruchtkörper, die zu den Ascomyzeten (Schlauchpilzen) gehören.

Für Mensch und Tier stellt der Befall von Nahrungs- und Futtergetreide mit Mutterkorn ein Problem dar, denn die in diesem Pilz enthaltenen über 80 Alkaloide und Farbstoffe weisen eine hohe Giftigkeit auf. Im Mittelalter traten auf Mutterkorn zurückgehende Massenvergiftungen – Antoniusfeuer genannt – auf.

Foto: Hanjo Herbort

Die Artenliste aus dem vom Schmiedesee zwischen Lübow und Maßlow – MTB: 2135-143 NW:

Perlpilz (Amanita rubescens), Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Rötende Tramete (Daedaleopsis confragosa), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Weiße Lohblüte (Fuligo candila), Knopfstieliger Rübling (Gymnopus confluens), Gemeiner Waldfreundrübling (Gymnopus dryophilus), Zimtfarbener Weichporling ( Hapalopilus rutilans), Goldschimmel (Hyomyces chrysosoermus), Parasol (Macrolepiota procera), Nelkenschwindling (Marasmius oreades), Lila Rettichhelmling (Mycena pura), Postament-Helmling (Mycena stylobates), Nadelholzbraunporling (Phaeolus spadiceus), Pflaumenfeuerschwamm (Phellinus tuberculosus), Behangener Faserling (Psathyrella candolleana), Blaugrüner Reiftäubling (Russula parazurea), Dickschaliger Kartoffelbovist (Sclreoderma sitrinum), Mutterkorn (Secale cornutum), Samtfußkrempling (Tapinella atromentosa), Langstielige Ahornholzkeule (Xylaria Longpipes)

Pilze und Wetter August 2025

Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg

Tagebuch zu Pilze und Wetter im August 2025

01.08.2025 – Freitag

Das von mir vergessene Standort-Foto vom Sommer-Steinpilz (Boletus reticulatus) reicht Irina nach…

Foto: Irina Gräber

Heute habe ich selber sehr viel gefunden – zeige euch das aber später.

Ich freue mich immer wieder, wenn Freunde, Bekannte oder Leser des Tagebuches uns Fotos von ihren Pilzfunden schicken.

So wie Irina aus Rostock heute, die mir Fotos von ihren Funden aus dem Raum Rostock zugesandt hat.

Auch unser Pilzfreund Andreas Herchenbach war erfolgreich. Er beobachtet seit Jahren das Wetter und Pilzwachstum ganz genau und weiß, dass die Körnchenröhrlinge ca. 10 Tage nach größeren Niederschlägen wachsen. Am 20.07. und 21.07. gab es im Raum Wismar größere Niederschlagsmengen – also Grund für ihn, heute danach zu schauen – und das auch noch erfolgreich.

Deswegen führen wir dieses Tagebuch auch in Reinhold´s Art und Weise unter „Pilze und Wetter“ weiter – auch wenn uns das fundierte Wissen von Reinhold über das Wetter fehlt.

Catrin

Nach den vielen Regenfällen starten auch die Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius) an vorwiegend Buchenstämmen wieder durch.

Foto: Irina Gräber

So sieht ein Sammelkorb aus, wenn man sich etwas mehr mit Pilzen beschäftigt und sich etwas besser auskennt.

Foto: Irina Gräber

Die bereits zur Weiterverarbeitung geputzten Körnchenröhrlinge (Suillus granulatus) von Andreas.

Foto: Andreas Herchenbach

02.08.2025 – Sonnabend

Heute stand eine öffentliche Wanderung inkl. Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Kühlungsborn an. Angeli und ich bestritten das heute alleine in der Nähe von Bastorf. Und das dazu auch noch sehr erfolgreich – über 50 Arten konnten wir bestimmen und für die Kartierung aufschreiben – dabei endlich mal auch viele Pilze mit Hut und Stiel.

Dazu gab es dann für uns zur Belohnung auch noch einen sehr vollen Korb mit Speisepilzen für uns beide. Steinpilze, Hexenröhrlinge, verschiedene Täublinge und Parasole – um nur einige hier schon vorab zu nennen. Den ausführlichen Bericht gibt es wie immer gesondert und etwas später.

Aber auch in anderen Regionen geht das Pilzwachstum richtig los. Corina ist in der Müritzer Region ebenfalls mit einem prall gefüllten Korb nach Hause gegangen.

Catrin

Junge Flockenstielige Hexenröhrlinge (Neoboletus erythropus) in der Müritz-Region.

Foto: Corina Peronne

Junge madenfreie Netzstielige Hexen-Röhrlinge (Suillellus luridus) – ebenfalls bei Corina in der Müritz-Region.

Foto: Corina Peronne

Die Funde von Corina und ihrer Familie von heute. Es lohnt sich jetzt schon mal, das Dörrgerät raus zu holen und den Wintervorrat anzulegen.

Foto: Corina Peronne

03.08.2025 – Sonntag

Ein teilweise komplett unterschätzter kleiner würziger Speisepilz – der Nelkenschwindling (Marasmius oreades)

Foto: Irina Gräber

Es müssen nicht immer Steinpilze, Hexenröhrlinge oder Pfifferlinge sein. Es gibt noch viele andere sehr schmackhafte Speisepilze.

Auf Wiesen und grasigen Wegrändern und in Parkanlagen findet man jetzt aufgrund des vielen Regens in Massen frische Nelkenschwindlinge (Marasmius oreades).

Erkennungsmerkmale sind seine dicklichen, etwas entfernt stehenden Lamellen. Er hat einen sehr festen und zähen Stiel – wenn man ihn sammelt, hat man meist den ganzen Pilz in der Hand. Das unterscheidet ihn unter anderem auch von anderen kleinen ähnlichen Pilzen, deren Stiele meist zerbrechlich und zart sind.

Der Geruch wird unterschiedlich beschrieben: nach Bittermandel, Blausäure, Sägespänen, Gewürznelken, etwas alkalisch stechend, dennoch angenehm pilzig. Insgesamt aromatisch.

Und das macht ihn zu einem sehr guten Speisepilz für helle Suppen und -soßen oder als Gemüsepilz. Die zähen Stiele sind dabei zu entfernen. Er eignet sich auch zum Trocknen und zur Herstellung eines würzigen Pilzpulvers.

Catrin

Auch Phillip ist auf den Geschmack gekommen und sammelt die kleinen Pilze. Am besten lassen sie sich mit einer Schere ernten.

Übrigens – so sieht ein perfekter Sammelkorb aus. Man spart sich zu Hause viel Arbeit, wenn man nicht erst noch die Erde aus den Lamellen putzen muss.

Foto: Phillip Buchfink

04.08.2025 – Montag

Sommer- oder Eichen-Steinpilz (Boletus reticulatus) – unter anderem zu erkennen an seinem weißen sehr ausgeprägten Netzmuster, das sich manchmal bis zur Stielbasis nach unten erstreckt.

Foto: Corina Peronne

Eigentlich wollte ich heute über das Wetter und das damit verbundene Pilzwachstum berichten und euch seltenere Funde von letzter Woche nachreichen… Aber aufgrund der vielen zugesandten Fotos von Steinpilzen – vor allem Sommersteinpilzen habe ich mich umentschieden.

Diese Internetseite heißt ja schließlich „Der Steinpilz“ – also gibt es die heute geballt aus verschiedenen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns präsentiert.

Hauptsächlich sind derzeit in Massen Sommer- oder Eichen-Steinpilze (Boletus reticulatus) zu finden – wie die nachfolgenden Fotos beweisen.

Aber wo findet man die Sommersteinpilze? Wie alle Dickröhrlinge ist der Sommer-Steinpilz ein Mykorrhizapilz, der in Mitteleuropa ausschließlich mit Laubbäumen, vor allem Eichen und Buchen zusammenlebt. Er kann derzeit vorwiegend in parkähnlichen Biotopen oder Eichen-Alleen gefunden werden – aber auch in Laubwäldern mit Eichen und Buchen.

Also liebe Speisepilzsammler – haltet jetzt in diesen Gebieten Ausschau! Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Suche – so wie es die Finder hier auch hatten. Alle Funde und Fotos sind aktuell von heute.

Catrin

Auch Andreas war in der näheren Umgebung Wismars sowohl beim Sammeln von Sommer- und Gemeinen Steinpilzen erfolgreich.

Foto: Andreas Herchenbach

05.08.2025 – Dienstag

Der bei Speisepilzsammlern beliebte Maronenröhling (Imleria badia) am 04.08.2025 am Standort.

Foto: Corina Peronne

Nach der langen Trockenheit und den vielen Niederschlägen in letzter Zeit ist das Pilzwachstum durch alle Gattungen und Arten mächtig gestiegen. Das betrifft natürlich die essbaren und giftigen Arten.

Auf den Wiesen, Weiden und Rasenflächen findet man derzeit Champignons verschiedener Arten, die Parasole grüßen massenweise am Straßenrand, in Wäldern und Wiesen.

Vor allem die Steinpilze (sowohl Sommersteinpilze als auch bereits der Gemeine Steinpilz) und die Netz- und Flockenstieligen Hexenröhrlinge und andere bei den Speisepilzsammlern beliebte Röhrlinge wachsen derzeit in Massen. Man sagt immer, dass Röhrlinge „Anfängerpilze“ sind, da es zwar unter ihnen ungenießbare und Magen-Darm-Giftige, aber keine tödlich giftigen Arten gibt.

Deswegen möchten wir euch heute ein paar ungenießbare bzw. leicht giftige Röhrlinge vorstellen. Weitergehende Informationen dazu findet ihr auf Phillips Website unter https://butterbeidiepilze.de/speisepilze/ . Phillip hat das dort sehr schön erklärt, so dass wir das gerne hier verlinken und nicht genauer darauf eingehen.

Catrin

Der Gemeine Gallenröhrling bzw. auch Bitterling (Tylopilus felleus). Der wissenschaftliche Name leitet sich von griechisch tylo „Kissen“ und lateinisch pilus „Kappe“ sowie felleus „gallig, gallenbitter“ ab und bedeutet auf Deutsch „gallenbittere Kissenkappe“. Der klassische Verwechslungspartner mit dem Steinpilz, der ein Pilzgericht schon mal gallebitter und ungenießbar werden lässt.

Foto: Phillip Buchfink

Der Wurzelnde Bitter-Röhrling (Caloboletus radicans) wird oft von Pilzsammlern mit Steinpilzen verwechselt. Der Stiel des Wurzelnden Bittterröhrlings ist allerings gelblich mit gelbbräunlichem Netz, auf Druck rötlich oder braunrot fleckend. Zur Basis hin spitzt er meist deutlich zu, worauf sein Namenszusatz “wurzelnd” hinweist.

Foto: Maria Schramm

Satans-Röhrlinge (Rubroboletus satanas) am 03.08.2025. Pilzsammler haben oft Angst, diesen Pilz mit den ebenfalls rotporigen essbaren Hexen-Röhrlingen zu verwechseln. Der Satansröhrling hat einen sehr starken Farbkontrast zwischen blutroter Unterseite und bleichem Hut – auch unterscheidet er sich deutlich am Stiel mit seinem roten Netz auf gelbem Grund, das zuletzt düster blutrot wird. Der Satansröhrling ist bei uns im Mecklenburg/Vorpommern sehr selten anzutreffen.

Foto: Phillip Buchfink

06.08.2025 – Mittwoch

Wer nicht erst Ende September seine Pilzsaison beginnt, findet derzeit die schönsten Sommersteinpilze. Aber auch der Gemeine bzw. Fichtensteinpilz ist bereits vereinzelt zu finden.

Die ergiebigen Regenschauer nach der längeren Trockenphase sind für diesen Wachstumsschub verantwortlich.

Aber auch andere Röhrlinge sind nach den Regenfällen der letzten Tage in Massen zu finden. Netzstielige Hexenröhrlinge findet man derzeit zum Beispiel in Parkanlagen – vorwiegend unter Linden. Die Flockenstieligen Hexenröhrlinge wird man in den nächsten Tagen auch wieder vermehrt finden.

Aber auch die Liebhaber der Schmierröhrlinge kommen jetzt auf ihre Kosten. Der Wachstumsschub der Körnchenröhrlinge ist fast durch, allerdings beginnt er jetzt bei Lärchenröhrlingen.

Catrin

Pfeffer-Röhrlinge (Chalciporus piperatus) sind mit ihrem pfeffrig-scharfen Geschmack nicht nur gute Würzpilze. Sie sind nach dem Mehlräsling Steinpilzanzeiger Nr. 2.. Die dunkel orange-braunen Röhren mit ihren eckigen Röhrenmündungen sind am Stiel angewachsen und dunkler als der Hut.

Foto: Catrin Berseck

Auch Körnchen-Röhrlinge oder Schmerlinge (Suillus granulatus) sind derzeit noch unter Kiefern zu finden. Zu erkennen an ihren Flüssigkeitströpfchen an Stiel und Röhren.

Foto: Catrin Berseck

Der Gold-Röhrling oder Goldgelbe Lärchen-Röhrling (Suillus grevillei) hingegen wächst ausschließlich bei Lärchen. Er ist gold- bis orangegelb und die Huthaut ist bei feuchter Witterung stark schleimig.

Foto: Catrin Berseck

Ebenfalls ein Kiefernbegleiter ist der Butterpilz bzw. Butter-Röhrling (Suillus luteus). Im Gegensatz zu den anderen beiden Schmierröhrlingen hat er einen braunvioletten Ring. Standortfoto vom 07.08.2025

Foto: Catrin Berseck

07.08.2025 – Donnerstag

Heute habe ich in der Mittagspause mal wieder das benachbarte Wäldchen aufgesucht. Bereits letzte Woche war ich dort und habe mich über das Pilzwachstum gefreut. Steinpilze gab es dort auch – aber davon habe ich die letzten Tage genug gezeigt.

Aber noch größer war die Freude darüber, dass ich dort an mehreren Stellen Orchideen entdeckt habe. Orchideen – so auch die Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine) haben im gewissen Sinne auch etwas mit Pilzen zu tun. Die Pflanze bildet sehr kleine Samen aus, die windverbreitet werden und keine Nährstoffe für die Keimung enthalten. Daher ist die Pflanze zur Keimung auf Pilze (Mykorrhiza) angewiesen.

Heute gab es außerdem viele Perlpilze (Amanita rubescens) – darunter sogar den seltenen Gelbberingten Perlpilz (Amanita rubescens var. annulosulphurea).

Catrin

Gelbberingter Perlpilz (Amanita rubescens var. annulosulphurea). Er unterscheidet sich vom gewöhnlichen Perlpilz in erster Linie durch die gelben Farbnuancen, besonders am Ring und den dünnen, kleineren Wuchs.

Foto: Catrin Berseck

Im Vergleich:

Links: Perlpilz (Amanita rubescens) – Rechts: Gelbberingter Perlpilz (Amanita rubescens var. annulosulphurea).

Foto: Catrin Berseck

Und zum Schluß noch etwas Schönes. Der Ohrlöffel-Stacheling (Auriscalpium vulgare) wächst fast ausschließlich auf Kieferzapfen.

Foto: Catrin Berseck

08.08.2025 – Freitag

Heute stand nach Feierabend auf dem Heimweg mal ein kurzer Besuch in einem kalkhaltigen Buchenwald an. Dort war ja in den letzten Tagen so gut wie gar nichts an Frischpilzen zu finden. Um so mehr war ich heute überrascht.

Es zeigten sich ein paar Gemeine Steinpilze – wenn auch nicht in Massen, wie die Sommersteinpilze. Täublinge wachsen wieder, die Flockenstieligen Hexenröhrlinge lassen sich noch etwas Zeit – davon sah ich kaum welche.

Aber die Raufußröhrlinge starten jetzt mächtig durch. Dazu gehören sowohl Pilze aus der Gattung Leccinum und Leccinellum, die im deutschen Sprachraum aufgrund der schuppigen und rauen Stieloberfläche auch als Raufüße, Raufußröhrlinge oder Raustielröhrlinge bezeichnet werden. Sie sind teilweise eng an bestimmte Baumarten gebunden.

Und dann war ich tatsächlich überrascht, dass ich jetzt schon Herbsttrompeten finden konnte, die sich in den letzten 3 Jahren etwas rar gemacht haben.

Catrin

Der Gemeine Birkenpilz (Leccinum scabrum) ist ein Mykorrhizapartner der Birkenarten.

Foto: Catrin Berseck

Hainbuchen-Raufüße bzw. Hainbuchen-Röhrlinge (Leccinellum pseudoscabrum) sind Mykorrhiza-Pilze, die mit der Hainbuche vergesellschaftet sind. Hainbuchen sind übrigens trotz ihres Namens nicht mit den Buchen verwandt, sondern gehören zu den Birkengewächsen.

Foto: Catrin Berseck

Die Herbst- bzw. Totentrompeten (Craterellus cornucopioides) haben scheinbar wieder ein gutes Jahr. Heute am 08.08.2025 am Standort.

Foto: Catrin Berseck

Der botanische Artname bezeichnet treffend die Form: cornucopioides = füllhornförmig.

Foto: Catrin Berseck

09.08.2025 – Sonnabend

Heute fand die von Christian initiierte Baumwanderung am Görslower Ufer des Schweriner Sees statt. Der Fokus dieser Veranstaltung lag auf auf dem Erkennen und Bestimmen von Bäumen. Da aber in der Natur alles miteinander verbunden und verwoben ist, blieb es natürlich nicht nur bei den Bäumen. Chris erklärte uns Insekten und auch auf die gefundenen Pilze sind wir natürlich eingegangen.

Diese Wanderung fand großen Anklang und war mit 18 Teilnehmern auch gut besucht. Den Bericht darüber könnt ihr demnächst lesen.

Im Anschluss daran beschloss der Großteil der Teilnehmer noch, den naheliegenden Landschaftspark in Rabensteinfeld aufzusuchen. Je nach Interessenlage wurde sich intensiver mit Bäumen oder Pilzen beschäftigt.

Es war ein sehr schöner und lehrreicher Tag, an dem auch die Pilzliebhaber mit gefüllten Körben nach Hause gingen.

Catrin

10.08.2025 – Sonntag

Nach der gestrigen Wanderung am Görslower Ufer besuchte ich noch bei mir in der Nähe die Stelle, wo der seltene Falsche Satansröhrling bzw. Le Gal‘s Purpurröhrling (Rubroboletus legaliae) vorkommt. Vor 3 Tagen war noch nichts von ihnen zu sehen – aber gestern waren tatsächlich zu meiner Freude mehrere Exemplare da!

Leider schon einige Pilze von übereifrigen Pilzsammlern abgeschnitten und raus gerissen… Den Maden sei Dank, wurden die abgeschnittenen Pilze liegen gelassen, so dass ich noch Fotos machen konnte.

Dieser Pilz steht auf der Roten Liste in der Kategorie 1 – das bedeutet, dass er vom Aussterben bedroht ist und nach Bundesartenschutzverordnung streng geschützt ist.

Da dieser Pilz so selten ist und ihn kaum Jemand zu Gesicht bekommt, hier noch ein paar schöne Fotos.

Catrin

Der Hut von Le Gal’s Purpur-Röhrling ist rosa bis rosarot, der Stiel gelb und abwärts zunehmend rot mit einem roten Stielnetz.

Foto: Catrin Berseck

Das Stielnetz ist zur Stielspitze – also dem oberen Teil des Stieles – gelb, abwärts schnell rot werdend. Die Maschen des Netzes sind rundlich bis meist langgezogen und die Stielbasis rotflockig punktiert.

Foto: Catrin Berseck

11.08.2025 – Montag

Nachdem ich unseren Raritätenjäger Andreas Okrent von meinem gestrigen Fund informiert habe, hat er es sich nicht nehmen lassen, sofort am Sonntag früh vorbei zu kommen und den Schnecken zuvor zu kommen, um sich diesen seltenen Fund persönlich anzusehen und Fotos zu machen. Le Gal’s Purpur-Röhrling fehlte ihm nämlich noch in seiner Raritäten-Sammlung.

Andreas und ich begannen unsere private Wanderung erst einmal früh morgens in meinen Revieren, fuhren dann zum bekannten Standort des Satansröhrlings (Rubroboletus satanas), der sich endlich zu unserer Freude auch zeigte.

Anschließend ging es mittags mit vielen Pilzarten im Gepäck weiter zu Phillip´s Öffentlicher Wanderung, die Phillip den Teilnehmern im Anschluss an seine Wanderung noch zeigen und erklären konnte.

Auf dem Rückweg suchten wir dann noch kurz ein Gebiet auf, wo wir auch ein paar seltene Pilze vermuteten. Und wir wurden nicht enttäuscht.

Ich hoffe, dass auch der normale Speisepilzsammler Freude und Interesse an diesen seltenen Pilzen hat – ansonsten habe ich aber auch noch ein paar gefundene Speisepilze eingestreut.

Heute nur mal nur als Fotodokumentation ohne Erklärungen von einem Teil der Funde – der Rest folgt morgen.

Catrin

12.08.2025 – Dienstag

Dieser seltene Marmorierte bzw. Gehämmerte Röhrling (Hemileccinum depilatum) ist ein Mykorrhizapartner der Hainbuche an wärmebegünstigten Standorten und nur selten bis zerstreut zu finden.

Foto: Catrin Berseck

Heute nun der 2. Teil der am Sonntag gefundenen Raritäten – davon einige Pilze, die auf der Roten Liste stehen und in ihrem Bestand gefährdet sind. Neben dem Satans-Röhrling und Le Gal’s Purpur-Röhrling auch noch ein dritter Pilz aus der Gattung der Rubroboleten – der Blasshütige Purpurröhrling. Das sind Pilze mit einem einem gräulich-roten bis leuchtend roten oder dunkelroten Hut und einem rosafarbenen bis rotem Stielnetz.

Andreas und ich waren jedenfalls begeistert und ich hoffe, ihr könnt euch auch an diesen schönen Pilzen erfreuen.

Ansonsten hatte ich heute nach Feierabend eine sehr schöne private Wanderung mit einer Urlauberin aus Bayern. Im Fokus standen die Herbsttrompeten, die sie vorher noch nie gefunden hat. Aber auch das Kennenlernen neuer Speise- und Giftpilze. Am Ende unserer 3 stündigen abendlichen Tour konnte sie einen bunten artenreichen Korb mit Speisepilzen mit in ihre Ferienunterkunft nehmen – siehe letztes Foto.

Falls ihr auch mal eine individuelle Pilzwanderung machen möchtet – meldet euch gerne unter den auf der Website angegebenen Kontaktdaten.

Catrin

Ein leider schon sehr lädiertes Exemplar eines Stachelschuppigen bzw. Einsiedler-Wulstlings (Amanita solitaria).

Foto: Catrin Berseck

Merkmale des Gelbflockigen Wulstlings sind die gelben Flocken auf der Huthaut sowie im unteren Bereich des Stiels.

Foto: Catrin Berseck

Der Veilchenblaue Schönkopf wächst als Streuzersetzer in Laub-, Nadel- und Auwäldern, gern an Wegrändern. Er bevorzugt feuchte kalkhaltige Böden.

Foto: Catrin Berseck

Der Blasshütige Purpurröhrling ist ein seltener Symbiosepilz und typischer Laubwaldbewohner. Die Art bevorzugt die Buche als Symbiosepartner und kalkreiche Böden.

Foto: Andreas Okrent

Der Hut des Blasshütigen Purpur-Röhrlings ist zartrosa, Fraßstellen anfangs gelb, jedoch rötlich umfärbend. Die Poren sind leuchtend blutrot, der Stiel zitronengelb mit einem deutlich ausgeprägten Stielnetz.

Foto: Catrin Berseck

Und so kann das Sammelergebnis nach einer privaten Wanderung aussehen – viele essbare Pilzarten, die ansonsten wahrscheinlich nicht im Sammelkorb gelandet wären.

Foto: Martina Simmerl

13.08.2025 – Mittwoch

Grüne Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) heute bei unserer Kartierungsexkursion im Sophienholz bei Nevern.

Foto: Sylvina Zander

Heute trafen wir uns wieder zur unserer Mittwochsexkursion in Zurow, um unsere Kartierung im 2. Quadranten des MTB Zurow fortzusetzen.

Uns standen mehrere Bereiche nordöstlich von Zurow zur Verfügung – wir entschieden uns für das Sophienholz zwischen Nevern und Goldebee. Dort führte uns bereits am 21.06.2025 eine öffentliche Wanderung hin, bei der das Pilzaufkommen noch sehr zu wünschen übrig ließ. Die Teilnehmer gingen damals zwar auch mit gut gefüllten Speisekörben nach Hause – aber die Artenvielfalt war im Frühsommer erwartungsgemäß noch nicht so hoch.

Eine gute Gelegenheit, um heute nachzusehen, wie sich nach fast 2 Monaten das Pilzwachstum so verändert hat.

Den vollständigen Bericht findet ihr hier.

Catrin

14.08.2025 – Donnerstag

Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) mit der hier sehr gut sichtbaren sackartíg umhüllten knolligen Stielbasis.

Foto: Julia Richardt

Nicht nur wir hatten gestern Grüne Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) gefunden – sie sind derzeit fast überall in Wäldern, Parks und Gärten zu finden. Es ist der wichtigste Pilz, den jeder Pilzsammler unbedingt kennen muss. Deswegen stellen wir ihn hier noch einmal genau vor.

Die meisten tödlichen Pilzvergiftungen gehen auf den Grünen Knollenblätterpilz zurück – schon der Verzehr von 50 Gramm eines Pilzfruchtkörpers kann tödlich enden. Denn die darin enthaltenen lebergiftigen Amatoxine verursachen ohne medizinische Versorgung ein mehrfaches Organversagen.

Meist wird der Grüne Knollenblätterpilz mit essbaren Champignons oder grünen Täublingen verwechselt. Durch die freien, weißen Lamellen unter dem Hut und die sackartig umhüllte, knollige Stielbasis ist der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) aber gut zu erkennen. Doch die Basis kann in der Streu verborgen sein, weshalb man unbekannte und ähnliche Lamellenpilze aus dem Boden hebeln sollte, statt sie abzuschneiden.

Wenn ihr euch bei euren Funden nicht sicher seid – geht zu einem Pilzberater oder Pilzsachverständigen und lasst eure Funde überprüfen.

Catrin

Grüne Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) in verschiedenen Altersstadien am 13.08.2025.

Foto: Julia Richardt

Diese beiden Pilze wuchsen nur etwa 30 cm voneinander entfernt. 13.08.2025

Links: Der essbare gilbende Schiefknollige Anis-Champignon (Agaricus essettei)

Rechts: Der tödlich giftige Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides)

Foto: Hanjo Herbort

Auch der beliebte Frauen-Täubling (Russula cyanoxantha) kann bei seiner Farbvielfalt mit einem grüngefärbten Hut erscheinen. 13.08.2025

Foto: Julia Richardt

Bei Birken finden wir häufig den Grasgrünen Täubling (Russula aeruginea) – ebenfalls ein Speisepilz. 12.08.2025

Foto: Catrin Berseck

15.08.2025 – Freitag