09.04.2025 – MTB 2232/1 – Radegasttal südlich von Rehna

09.04.2025 – Mittwochsexkursion

Mittwochsexkursion im Messtischblatt Gadebusch

Auch für interessierte Pilzfreundinnen und Pilzfreunde

MTB 2232/1 – Radegasttal südlich von Rehna

Ziel unserer ersten Mittwochs- und Kartierungsexkursion 2025 war das Radegasttal südlich von Rehna. Hier sehen wir schön den gewundenen Verlauf der Radegast, die sich in Mäanderform durch das namensgebende Radegasttal schlängelt. Foto: Angeli Jänichen

Auch in diesem Jahr starteten wir wieder traditionell zu unseren Mittwochsexkursionen. Dabei geht es nicht in erster Linie um das Erkennen und Sammeln neuer Speisepilze, sondern es sind Kartierungsexkursionen. Wir streifen durch ein beliebiges Gebiet, schauen uns um und notieren alle Pilzarten, die uns vor die Nase kommen. Dabei kann man natürlich jede Menge lernen und somit sind natürlich auch Gäste herzlich willkommen.

Ausgelost wurde als erstes für 2025 das Messtischblatt 2232 – Gadebusch. Wie gewohnt wird dieses Messtischblatt durch 4 Quadranten geteilt. Diesen Mittwoch ging es also in den ersten Quadranten. Dieser umfasst die Gebiete rund um Rehna. Ausgedehnte Waldgebiete haben wir hier kaum, allerdings ist das Anfang April auch gar nicht nötig. Besonders in feuchteren Bereichen kann es sehr interessant werden.

Die Radegast mäandert beispielsweise durch den gesamten Quadranten von Süd nach Nord. Die Randbereiche können zu dieser Zeit sehr interessant sein. Und genau aus diesem Grund entschieden wir uns für dieses Gebiet.

Wir durchstreiften dabei einen sumpfigen Teil mit vorwiegend Erlen, Pappeln, Birken mit viel Totholz. Dabei streiften wir auch einen trockenen Nadelholzbereich.

Wir – das waren insgesamt 8 Teilnehmer des Pilvereins der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. sowie Torsten Richter vom Pilzverein „Heinrich Sternberg“ Rehna e.V., der es sich nicht nehmen ließ, uns in seinem Heimatrevier mit seinem umfangreichen Fachwissen tatkräftig zu unterstützen. Am Ende dieser schönen und sehr lehrreichen Exkursion konnten wir fast 50 Pilzarten finden und für die Kartierung bestimmen und aufschreiben.

Da wir Torsten Richter als Experten für Kleinpilze mit dabei hatten, wollen wir in diesem Beitrag auch mehr als üblich von diesen doch auch sehr interessanten Pilzen vorstellen.

Phillip und Catrin (Text), Catrin (Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Gleich an unserem Parkplatz im Exkurionsgebiet begrüsste uns eine Birke mit vielen sterilen Knollen des Schiefen Schillerporlings (Inonotus obliquus). Es handelt sich um eine Pilzart aus der Familie der Borstenscheiblingsverwandten (Hymenochaetaceae). Er ist unter dem Namen Chaga (oder Tschaga) als volksmedizinisches Mittel gegen Krebs bekannt. Hier sehen wir Phillip, der aufgrund seiner Größe dazu verdonnert wurde, den „Chaga“ mit einem Stock für die interessierten Abnehmer zu entfernen. Foto: Angeli Jänichen

Es handelt sich hierbei um die Nebenfruchtform (Anamorphe) des Schiefen Schillerporlings, der sich als schwarzbraune knollige, oft bröckelig und wie verbrannt wirkende zerklüftete Struktur von meist unregelmäßig, kreisförmiger Ausdehnung zeigt. Schneidet man in die harte schwarze äußere Kruste hinein, zeigt sich das gelb-bräunliche Innere. Das Innere verfügt über eine korkartige Konsistenz und erscheint wie marmoriert. Namensgebend für den „Schiefen“ Schillerporling ist die sehr selten zu findende Hauptfruchtform (Teleomorphe) mit einer „schräg“ (schief) stehenden Porenschicht. Foto: Angeli Jänichen

Wir begannen unsere Exkursion dann in einem sumpfigen Bereich mit viel Totholzanteil. Hier sehen wir Angeli und Sylvina, die versuchen, trockenen Fußes durch den Sumpf zu kommen. Foto: Christopher Engelhardt

Hier fanden wir dann ein anderes Exemplar der Borstenscheiblingsverwandten (Hymenochaetaceae) an Erle – den sogenannten Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata). Die Röhrenschicht der Schillerporlinge erzeugt bei frischen Fruchtkörpern von schräg seitwärts betrachtet, je nach Lichteinfall, einen wechselnden (schillernden) Silberschein über gelbbraunem Grund – daher der Name „Schillerporling“. Foto: Christopher Engelhardt

Wir sehen hier wir ein schönes Exemplar des Reibeisen-Rindenpilzes (Xylodon radula). Er beginnt seine Entwicklung als kleine weißliche Flecken auf der Rinde abgestorbener Laubhölzer, meist an stehenden Stämmen oder noch am Baum befindlichen Ästen. In deren Mitte bilden sich die creme- bis ockerfarbenen Zähnchen, die deutlich gegenüber den hell bleibenden Rändern kontrastieren. Foto: Christopher Engelhardt

Und hier ein Vertreter der sogenannten „Spaltlippen“, die ihren Namen durch ihr äußeres Erscheinungsbild erhalten haben. Es handelt sich um den Spaltkohlenpilz (Hysterium angustatum) an der Rinde von Schwarzpappel. Foto: Angeli Jänichen

Hier sehen wir den „Graphischen Spaltkohlenpilz“ (Glonium graphicum) auf einem Kiefernstubben, den uns Torsten Richter bestimmt hat. Foto: Torsten Richter

Spaltlippen gibt es aber nicht nur auf Ästen oder Zweigen. Hier sehen wir die Kiefernnadelspaltlippe (Lophodermium pinastri), die auf paarweise angeordneten Kiefernnadeln am Erdboden als Folgezersetzer vorkommt. Erkennbar an den quergestreiften feinen Dermarkationslinien.

Ebenfalls auf Kiefernnadeln finden wir die Kiefernschütte-Spaltlippe (Lophodermium seditiosum). Hierbei handelt es sich allerdings um einen Schadpilz (Phytoparasit) als Auslöser der sogenannten Kiefernschütte. Die Nadeln werden dabei büschelweise „geschüttet“, wo sich ab Herbst dann auf dem Erdboden die spaltlippenförmigen Fruchtkörper bilden. Foto: Christian Boss

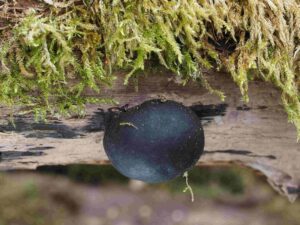

An Grauerle fanden wir dann Holzkohle-Kugelpilze (Daldinia concentrica agg.). Im Tarnewitzer Urwald nichts Ungewöhnliches – hier jedoch laut Torsten Richter, der das Gebiet wie seine Westentasche kennt und kartiert hat, ein Erstnachweis. Foto: Angeli Jänichen

Kohlenkugelpilze gibt es aber auch in kleiner Form. Das hier ist der Gesäte Kohlenkugelpilz (Ruzenia spermoides) auf einem Eschenstamm. Foto: Torsten Richter

Auch auf den Kohlenbeeren gibt es Pilze. Hier sehen wir winzige Perithecien eines Pustelpilzes (Cosmospora arxii) auf Zimtbraunen Kohlenbeeren (Hypoxylon howeianum) an Haselnuss. Als Perithecien bezeichnet man birnen-, kugel- oder flaschenförmige Fruchtkörper bei Schlauchpilzen (Ascomyceten). Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Wir bleiben bei den Kleinpilzen – bringen aber mal etwas Farbe in´s Spiel. Phillip fand ein Madensporiges Knopfbecherchen (Orbilia xanthostigma) auf einer entrindeten Zitterpappel. Die Fruchtkörper der Gattung Orbilia sind kleine (meist zwischen 0,2 und 2 mm im Durchmesser), wachsartige Apothecien, die durchscheinend oder leicht bis auffällig pigmentiert sind (meist mit Gelb- bis Rottönen, selten purpurviolett oder olivschwarz). Apothecien sind offene, schüssel-, scheiben- oder becherförmige Fruchtkörper bei Schlauchpilzen. Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Catrin kniet und prüft Flache Lackporlinge (Ganoderma applanatum), ob sie sich evt. noch als Malerpilz verwenden lassen. Die Bilder werden auf der Porenseite des Pilzes erschaffen, da sich diese Poren an Druckstellen dauerhaft braun verfärben. Allerdings waren diese Exemplare schon zu trocken und nicht mehr zum Bemalen geeignet. Foto: Angeli Jänichen

Ebenfalls knieend sehen wir hier Phillip. Ansonsten hätte er wahrscheinlich die nachfolgenden kleinen Vertreter der Schlauchpilze (Ascomyceten) nicht entdeckt. Foto: Angeli Jänichen

Dieser Pilz hat seinen Namen erst nach dem Mikroskopieren erhalten. Er wuchs zwischen Scharbockskraut und Anemonen, so dass insgesamt 3 Arten in Frage kamen. Es handelt sich hierbei um den Anemonenbecherling (Dumontinia tuberosa), dessen wichtigstes Merkmal unter dem Mikroskop 4 Kerne in den Sporen ist. Foto: Catrin Berseck

Und fast zum Schluss unserer Wanderung zeigten sich tatsächlich noch Speisepilze an einem Nadelholzstubben! Wir sehen hier von der Trockenheit gezeichnete Rauchblättrige Schwefelköpfe (Hypholoma capnoides). Ein wohlschmeckender Speisepilz – allerdings muss er sehr gut durchgegart werden. Der Pilz gehört zu den Blausäuren ausscheidenden Pilzen, womit er sich vor Schnecken schützt. Foto: Catrin Berseck

Unser obligatorisches Abschlussfoto an der Radegast. V.l.n.r.: Angeli, Catrin, Eiman, Christian, Phillip und Torsten. Auf dem Foto fehlen Chris, Sylvina und Dorit.

Die Artenliste aus dem Radegasttal südlich von Rehna im MTB 2233/14:

Birnen-Stäubling (Apioperdon pyroforme), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Ohrlöffel-Stacheling (Auriscalpium vulgare), Fadenfruchtschleimpilz (Badhamia utriculare), Orangefarbenes Brennnesselbecherchen (Calloria neglecta), Pustelpilz auf Zimtbrauner Kohlenbeere (Cosmospora arxii), Zerfließende Gallerträne (Dacrymyces stillatus), Holzkohle-Kugelpilz (Daldinia concentrica agg.), Rindensprengendes Eckenscheibchen (Diatrypella verruciformis), Anemonenbecherling (Dumontinia tuberosa), Teerfleckendrüsling (Exidia pithya), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Pappelknospen-Becherchen (Gemmina gemmarum), „Graphischer Spaltkohlenpilz“ (Glonium graphicum), Wurzelschwamm (Hetreobasidion annosum s.l.), Rauchblättriger Schwefelkopf (Hypholoma capnoides), Zusammengedrängte Kohlenbeere (Hpoxylon cohaerens), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxlon fuscum), Zimtbraune Kohlenbeere (Hypoxylon howeianum), Spaltkohlenpilz (Hysterium angustatum), Schiefer Schillerporling (Inonotus obliquus), Vielgestaltige Holzkohlenbeere (Jackrogersella multiformis), Winterstiel-Porling (Lentinus brumalis), ohne deutschen Trivialnamen (Lentomitella cirrhosa), Zugespitzter Kugelpilz (Leptosphaeria acuta), Kiefernnadel-Spaltlippe (Lophodermium pinastri), Kiefernschütte-Spaltlippe (Lophodermium seditiosum), Madensporiges Knopfbecherchen (Orbilia xanthostigma), Herber Zwergknäueling (Panellus stipticus), Fleischroter Zystidenrindenpilz (Peniophora incarnata), Rostbrauner Feuerschwamm (Phellinus ferruginosus), Krauser Adernzähling (Plicatura crispa), Ampferblatt-Rostpilz (Ramularia rubella), Gesäter Kohlenkugelpilz (Ruzenia spermoides), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Samtiger Schichtpilz (Stereum submentosom), Bitterer Kiefern-Zapfenrübling (Strobilurus tenacellus), Ockertramete (Trametes ochracea), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Scharbockskraut-Rost (Uromyces poae), Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata), Buchenfruchtschalenholzkeule (Xylaria carpophila), Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon), Reibeisen-Rindenpilz (Xylodon radula)

Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!