03.10. bis 05.10.2025 – Herbstseminar in Waren (Müritz)

Ein Pilzwochenende in Mecklenburg

Pilzseminar im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle

03. – 05. Oktober 2025

Herbstseminar in Waren-Müritz

Unsere Unterkunft – die Begegnungsstätte „Ecktannen“ direkt an der Binnenmüritz.

Foto: Angeli Jänichen

Freitag, 03.10.2025:

Phillip und andere Teilnehmer hatten bereits einige Frischpilze mitgebracht, die hier von Hannah bereits zu einer Ausstellung aufgebaut werden.

Foto: Phillip Buchfink

Es war wieder soweit! Unser diesjähriges Herbstseminar fand vom 03. – 05. Oktober 2025 erstmalig in der Mecklenburger Seenplatte in Waren (Müritz) statt.

Wir haben dafür die Immanuel Begegnungsstätte Ecktannen direkt an der Binnenmüritz gebucht – nördlich des Müritz-Nationalparks. Uns stand das gesamte Objekt zur alleinigen Nutzung zur Verfügung, welches mit den angemeldeten 24 Teilnehmern auch komplett belegt war.

Bis 13.00 Uhr reisten die Teilnehmer nicht nur aus unserem Bundesland – sondern auch aus dem benachbarten Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin – an.

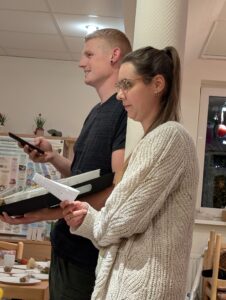

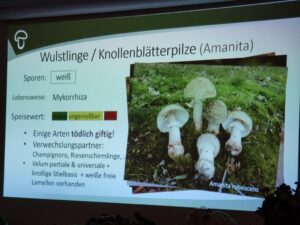

Phillip Buchfink hielt wieder einen Vortrag in 2 Teilen. Thema war dieses mal die „Systematische Pilzbestimmung – Die häufigsten Gattungen“ – auch erklärt anhand mitgebrachter und auf der Exkursion gefundener Pilze.

Gleich zu Beginn wurden die Zimmer bezogen. Wir hatten dieses mal den Luxus, dass Jeder ein Einzelzimmer zur Verfügung hatte.

Foto: Hanjo Herbort

Auf geht es zu unserer ersten Exkursion in die direkt an unsere Unterkunft angrenzenden Ecktannen.

Foto: Angeli Jänichen

Gleich zu Beginn unserer Exkursion säumte ein Mischwaldbreich mit alten Buchen und Kiefern unseren Weg.

Foto: Angeli Jänichen

Bei so vielen alten Kiefern ließ die erste Krause Glucke (Sparassis crispa) nicht lange auf sich warten.

Foto: Angeli Jänichen

Die Gelben Knollenblätterpilze (Amanita citrina) waren allgegenwärtig. Hier ist deutlich die knollige Basis zu sehen, die in einer topfartigen, fest angewachsenen und kantig vom übrigen Stiel abgesetzten Volva steckt.

Foto: Angeli Jänichen

Olivbrauner Safranschirmling (Chlorophyllum olivieri). Die Hutmitte hat schon jung eine stumpfe braune Papille mit Olivtönen, die Hutmitte ist eher glatt und kupferbräunlich und die Hutoberfläche mit gleichfarbigen abstehenden und konzentrisch angeordneten Schuppen besetzt, die über den Hutrand abstehen.

Foto: Angeli Jänichen

Wunderschön sind diese dekorativen blutroten Farbtupfer. Aber wie der Name schon verrät, sind die Spei-Täublinge (Russula emetica agg.) nichts für die Pfanne.

Foto: Angeli Jänichen

Der Gallen-Täubling (Russula fellea) ist eine ungenießbare Pilzart, die überwiegend im Buchenwald wächst. Kennzeichnend für den mittelgroßen Täubling ist zum einen die einheitlich blass-ockergelbe Färbung von Hutrand, Lamellen und Stiel, zum anderen der sehr scharfe Geschmack und der Geruch nach Pelagonien oder Senfsoße.

Foto: Angeli Jänichen

Der Buckel-Täubling (Russula caerulea) wächst dagegen unter Kiefern. Der mittelgroße Täubling hat einen dunkelvioletten bis purpurbraunen, deutlich gebuckelten Hut, ockergelbe Lamellen und ein ebenso gefärbtes Sporenpulver. Er schmeckt mild, hat aber eine bittere, bis zur Hälfte abziehbare Huthaut.

Foto: Angeli Jänichen

Vor allem am Wegrand unter Kiefern fanden sich Edel-Reizker (Lactarius deliciosus). Das lateinische deliciosus bedeutet „köstlich“. Der deutsche Name Reizker ist ein Wort slawischen Ursprungs und lässt sich mit Rotmilchling übersetzen.

Foto: Hanjo Herbort

Die für den Menschen köstlichen Speisepilze interessieren Hund Zelda überhaupt nicht. Es gibt für sie viel interessantere Dinge zu sehen.

Foto: Hannah Buchfink

Auch Echte Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) waren vereinzelt unter den Kiefern zu finden. Der Echte Pfifferling ist ein Mykorrhizapilz, der mit diversen Nadel- und Laubbäumen Symbiosen eingeht.

Foto: Angeli Jänichen

Der Purpurfilzige Holzritterling (Tricholomopsis rutilans) ist ein saprobiontischer Bewohner von Totholz, der im besiedelten Substrat eine Weißfäule erzeugt. Er wächst in der Regel auf Nadelholz, in erster Linie auf liegenden Stämmen, Strünken und toten Wurzeln von Fichte, daneben Kiefern und Tannen, sehr selten auch auf Laubholz.

Foto: Angeli Jänichen

Der Flache Lackporling (Ganoderma applanatum) ist ein Parasit und Saprobiont, der hauptsächlich an Laubhölzern vorkommt.Durch auf die Hutoberfläche gewirbeltes Sporenpulver sind die Fruchtkörper oft mit kakaobraunem Sporenpulver bedeckt.

Foto: Jürgen Samland

Hier ist der Name Programm: Rostfleckiger Helmling (Mycena zephirus). Sowohl der Hut als auch die Lamellen haben braunrote bis weinrote Flecken. Der dunkle Farbtupfer auf der Hutmitte ist stets vorhanden und hat nichts mit Fleckenbildung zu tun. Diese kleinen Pilze wachsen meist truppweise unter Kiefern.

Foto: Angeli Jänichen

Als Korallen (Ramaria spec.) werden neben den gleichnamigen Meereslebewesen auch die Pilzarten mit strauchartig verzweigten Fruchtkörpern aus der Familie der Schweinsohrverwandten bezeichnet. Es handelt sich um saprophytische Boden- und Holzbewohner. Einige Arten sind selten und auch nicht ohne weiteres bestimmbar. Die meisten Vertreter sind für Speisezwecke nicht geeignet oder sogar schwach giftig.

Foto: Jürgen Samland

Das Eselsohr (Otidea onotica) ist ein Schlauchpilz. Er hat seinen Namen aufgrund seiner eselohrförmigen Gestalt, die aber nicht immer deutlich ausgeprägt ist. Es gehört zur Gattung der Öhrlinge (Otidea), in der sich die einzelnen Arten oft schwer unterscheiden lassen.

Foto: Jürgen Samland

Es geht zurück zur Unterkunft – die gesammelten Pilze sollen später bestimmt werden und die vorbereitete Pilzausstellung bereichern.

Foto: Hanjo Herbort

Nach der Rückkehr geht es mit Phillips Vortrag über die Systematische Pilzbestimmung weiter.

Foto: Hanjo Herbort

Die Gattungen werden anhand von Merkmalen und Beispielen von Phillip ausführlich vorgestellt.

Foto: Catrin Berseck

Die Teilnehmer wurden in einzelne Gruppen eingeteilt und hatten jetzt im 2. Teil des Vortrages nebenbei die Gelegenheit, Pilzarten anhand ihrer Merkmale zu bestimmen.

Foto: Hanjo Herbort

Nach dem Vortrag wurden die am Nachmittag gesammelten Pilze sortiert und auf der Ausstellungsfläche verteilt.

Foto: Hanjo Herbort

Die Ausstellungspilze erhielten dann auch so nach und nach ihre Namensschildchen.

Foto: Hanjo Herbort

Sonnabend, 04.10.2025:

Wir hatten vorher schon den Wetterbericht studiert und wussten, dass uns heute ein Regentag erwartet. Trotzdem brachen wir nach dem Frühstück zu unserer ersten Exkursion auf. Mit der passenden Bekleidung auch kein Problem.

Corina – die sich in diesem Gebiet auskennt – hatte das Exkursionsgebiet für unsere Vormittagsexkursion ausgesucht. Ein mit Fichten aufgeforstetes sandiges Gebiet in der Nähe von Kargow. Dazu gab noch Abschnitte mit Jungeichen.

Uns erwartete dort aufgrund des anderen Habitats eine ganz andere Artenvielfalt, als gestern.

Der Wollige Milchling (Lactifluus vellereus) – auch Erdschieber genannt – ist ein häufig an Wegrändern vorkommender Pilz . Er ist durch einen weißlichen, wollig-filzigen Hut in Schüsselform sowie brennend scharfes Fleisch, das viel weiße Milch absondert, und entfernt stehende Lamellen gekennzeichnet. Die Fruchtkörper sind meist gesellig anzutreffen, oft verhältnismäßig groß und häufig mit Erde oder Pflanzenteilen bedeckt.

Foto: Angeli Jänichen

Und tatsächlich zeigten sich auch ein paar ältere Exemplare des Gemeinen Steinpilzes (Boletus Edulis).

Foto: Angeli Jänichen

Der Geschmückte Gürtelfuß (Cortinarius armillatus) ist ein besonders schöner Vertreter der Gürtelfüße (Telamonia) aus der artenreiche Untergattung der Gattung Schleierlinge (Cortinarius). Typisch sind die rostroten meist gezackten Gürtelstreifen am Stiel.

Foto: Angeli Jänichen

Der Blaustiel- oder Violettstielige Schleimfuß (Cortinarius collinitus) ist ebenfalls ein Blätterpilz aus der Familie der Schleierlingsverwandten. Er hat einen sehr schleimigen, gelb- bis rostbraun gefärbten Hut und einen ebenso schleimigen, jung violett-bläulichen Stiel.

Foto: Angeli Jänichen

Gestern hatten wir unter Kiefern den Edel- oder auch Kiefern-Reizker. Unter Fichten finden wir den Fichten-Reizker (Lactarius deterrimus). Ebenfalls ein Speisepilz, er schmeckt aber oft leicht bitter. Deshalb wies ihm sein Erstbeschreiber Frieder Gröger das lateinische Artattribut deterrimus zu – der Superlativ von dēterior „minder gut“.

Foto: Angeli Jänichen

Totholzhaufen sind oft besonders artenreich. Hier neben Lacktrichterlingen auch der Fleischrote Gallertbecher (Ascocoryne sarcoides) in der Ana- und Teleomorphe (Neben- und Hauptfruchtform).

Foto: Hannah Buchfink

Der Graue Lärchen-Röhrling (Suillus viscidus) ist – wie sein Name schon verrät – streng an Lärchen gebunden. Er ist seltener, als der Goldgelbe Lärchenröhrling.

Foto: Angeli Jänichen

Phillip unter dem Regenschirm. Hannah nannte das Foto treffenderweise „Pilzkröte“.

Foto: Hannah Buchfink

Wilfrieds Parasol als Regenschirm war nicht ganz so groß. Dabei bedeutet doch Parasol eigentlich Sonnenschirm…

Foto: Jürgen Samland

Zwischendurch wird immer wieder die Pilzausstellung aufgesucht und sich etwas angesehen. Phillip steht mit Rat zu Verfügung.

Foto: Hannah Buchfink

Gegen Mittag beendeten wir unsere Vormittagsexkursion und fuhren in unsere Unterkunft zurück.

Nachdem sich alle von ihren nassen Klamotten befreit hatten, ging es je nach Lust und Laune weiter. Es wurde Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, einige beschäftigten sich weiter mit den Pilzen, andere genossen ihren Mittagsschlaf.

Phillip hatte einen großen Karton Hallimasch von zu Hause mitgebracht – der wurde von einigen fleißigen Frauen für eine kräftige Pilzsuppe zum Abendbrot vorbereitet.

Da das Regengebiet endlich druchgezogen war, ging es dann gegen 15.00 Uhr für die Meisten zu unserer Nachmittagsexkursion.

Dieses mal wieder in unmittelbarer Nähe. Ausgangspunkt war der Parkplatz an der Pension „Zur Fledermaus“ am Rande des Müritz-Nationlparks.

Sylvina, Katarina und Gudrun genießen Kaffee und Kuchen und bestimmen nebenbei weiter fleißig Pilze.

Foto: Hanjo Herbort

Phillip hatte Hallimasch mitgebracht. Diesen und einige der gefundenen Speisepilze werden hier von Anne, Astrid, Elke und Irina fleißig für eine Pilzsuppe geputzt.

Foto: Phillip Buchfink

Das Küchengeschwader unter Aufsicht von Zelda in Aktion. Die geputzten Pilze werden für das Abendbrot zu einer Suppe verarbeitet.

Foto: Phillip Buchfink

Es geht bei unserer Nachmittagsexkurion am Rande des Müritznationalparks dann diesen Weg entlang.

Foto: Hanjo Herbort

Gleich zu Beginn der Nachmittagsexkursion findet Phillip hier am Rande der Wiese den Echte Knoblauchschwindlinge (Mycetinis scorodonius).

Foto: Angeli Jänichen

Die tödlich giftigen Gift-Häublinge (Galerina marginata) – bisweilen auch Nadelholz-Häubling genannt, obwohl er auch Laubholz besiedelt. Der zylindrische Stiel hat eine weißfaserige Basis. Unterhalb der meist vergänglichen Manschette ist er mit einigen hellen Flocken besetzt und sieht längs seidig-faserig und silbrig glänzend aus.

Foto: Angeli Jänichen

Der Pantherpilz (Amanita pantherina) ist eine Pilzart aus der Familie der Wulstlingsverwandten. Die Fruchtkörper des Pantherpilzes zeigen typische Wulstlingsmerkmale: braune, mit weißen Flocken besetzte Hüte, beringte weiße Stiele mit verdickter Knolle am unteren Ende und helle, dicht stehende Lamellen. Der Pantherpilz ist ebenfalls stark giftig.

Foto: Angeli Jänichen

Der Blauende oder Blaue Saftporling (Cyanosporus caesius agg.). Eine neuere Studie aus 2018 identifizierte 12 blauende Arten in Europa aus der nahen Verwandtschaft des Blauen Saftporlings. Sie unterscheiden sich durch makro- und mikroskopische Merkmale sowie die Verbreitung und das Habitat. Der Blauende Saftporling ist durch seine zottige Oberfläche, die deutlich blaue Farbe und das Wachstum vorwiegend an Nadelholz charakterisiert.

Die Pflaumenflechte (Evernia prunastri) ist eine Strauchflechte und wird auch Eichenmoos gennannt. Obwohl sie ist eine der häufigsten Strauchflechten ist, gilt die Art in Deutschland als gefährdet.

Foto: Jürgen Samland

Hier sehen wir im von Kiefern dominierten Mischwald Kuhröhrlinge (Sullius bovinus) mit dem Rosenroten Gelbfuß (Gomphidius roseus). Die olivgelblichen Röhren des Kuhröhrlings haben relativ großen Mündungen.

Foto: Angeli Jänichen

Der Rosenrote Gelbfuß (Gomphidius roseus) bildet mit Kiefern eine Mykorrhiza und parasitiert das Myzel des Kuh-Röhrlings (Suillus bovinus, wesewegen er auch immer in Gesellschaft dieses anzutreffen ist.

Foto: Hanjo Herbort

Wir erreichten dann die mit einigen jungen Kiefern durchsetzte Nordmanntannen-Schonung, in der wir vor 2 Jahren mit einer Pilzschwämme überrascht wurden.

Foto: Hanjo Herbort

Diese Pilzschwämme blieb heute aus – ein paar Edelreizker schafften es trotzdem in die Körbe.

Foto: Phillip Buchfink

Auf dem selben Weg geht es dann nach fast 2 Stunden wieder zurück zu den Autos.

Foto: Angeli Jänichen

In unserer Unterkunft wieder angekommen, wurden die gefundenen Pilze noch auf die Ausstellung gelegt, bevor es zum Abendbrot ging. Dort wartete neben dem durch die Küche des Hauses Ecktannen vorbereitete Buffet ja auch noch unsere selbst zubereitete Pilzsuppe auf uns.

Nach dem Abendbrot ging es wieder zurück in den Veranstaltungsraum. Phillip und Hannah hatten für die Anfänger unter den Teilnehmern noch einen kleinen Wissenstest vorbereitet. Es mussten 10 verschiedene Pilzarten der richtigen Gattung zugeordnet werden. Natürlich gab es für jeden Teilnehmer auch einen kleinen Preis.

Jeder verbrachte den restlichen Abend dann nach seinem Geschmack. Entweder gemütlich bei einem Glas Wein oder Bier oder weiter mit Bestimmungsübungen. Dabei freute uns sehr, dass sich tatsächlich die meisten Teilnehmer unbekannte Pilze geben ließen und diese dann anhand der mitgebrachten oder ausliegenden Bücher meist mit Erfolg selber bestimmten.

Während Gudrun noch rätselt, zu welcher Pilzgattung die 10 Pilzarten wohl gehören könnten, wertet Hannah bereits die ersten Ergebnisse des Wissenstestes aus.

Foto: Phillip Buchfink

Mit 8 von 10 richtigen Gattungen mussten Angeli und Maria in ein Stechen und abwechselnd Täublingsarten aufzählen. Und hier sehen wir Maria, die glückliche Gewinnerin des Wissenstestes.

Foto: Jürgen Samland

Sonntag, 05.10.2025:

Fliegenpilze (Amanita muscaria) sind traditionell auch ein Symbol für Glück. Und Glück hatten wir bei diesem Seminar. Während es in anderen Regionen in M/V aufgrund der fehlenden Niederschläge kaum Pilze gab, hatten wir mit fast 200 Pilzarten ein beachtliches Pilzaufkommen.

Foto: Hannah Buchfink

Heute war nun bereits des letzte Tag unseres Herbstseminares angebrochen.

Nach dem Frühstück ging es an die Räumung unserer Zimmer und an das Aufräumen und Säubern des Seminarraumes. Auch die Ausstellungspilze und das Moos mussten zurück in den Wald gebracht werden. Da Alle fleißig mit anpackten, war das auch ziemlich schnell erledigt.

Einige wenige Teilnehmer verabschiedeten sich dann schon, da sie nach Hause mussten. Für die Anderen ging es nach dem Gruppenfoto dann noch zu unserer Abschlussexkursion.

Wir hatten am Vorabend besprochen, dass wir noch einmal das weitläufige Areal der Ecktannen aufsuchen wollten. So hatte auch jeder noch die Gelegenheit, Speisepilze zu sammeln und mit nach Hause zu nehmen. Und nicht nur das – wir fanden natürlich auch noch einige schöne andere Pilze.

Wir von der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. möchten uns noch einmal bei allen Teilnehmern für dieses schöne Seminar bedanken. Und versprochen – es war nicht das letzte mal, dass wir ein Seminar in Waren (Müritz) machen werden.

Das Foto entstand vor der Unterkunft unter Kiefern – mitten zwischen wunderschönen Nelkenförmigen Erdwarzenpilzen (Thelephora caryophyllea).

Foto: Phillip Buchfink

Und hier sieht man deutlich, warum dieser Pilz so heißt. Caryophyllea bedeutet nelkenförmig – der Pilz ist wie das Blütenblatt einer Nelke geformt.

Foto: Phillip Buchfink

Halskrausen-Erdstern (Geastrum triplex). Beim sternförmigen Aufspalten seiner äußeren Hülle in 4 bis 8 Lappen brechen diese und es sieht so aus, als sei die Sporenkugel von einer Halskrause oder einem Stehkragen umrahmt.

Foto: Jürgen Samland

Der Rosshaar-Blasssporrübling (Gymnopus androsaceus), bekannter unter dem früheren Namen Rosshaarschwindling, ist eine Pilzart, die saprobiontisch in der Nadel- oder Laubstreu lebt. Der kleine Blätterpilz hat einen rosa-braunen bis dunkel rot-braunen, sehr dünnfleischigen Hut und einen schwärzlichen, haardünnen und hornartigen Stiel.

Foto: Angeli Jänichen

Catrin hatte sich eine Krause Glucke gewünscht – die Hanjo auch prompt lieferte.

Foto: Phillip Buchfink

Hier eine schöne Detailaufnahme der Lamellen des Violetten oder Amethystblauen Lacktrichterlings (Laccaria amethystina).

Foto: Phillip Buchfink

Der Blutblättrige Hautkopf (Cortinarius semisanguineus) ist eine Pilzart aus der Familie der Schleierlingsverwandten. Beim Blutblättrigen Hautkopf sind, wie es der Name schon verrät, nur die Lamellen blutrot gefärbt. Ein weiteres Kennzeichen dieser häufigen und gut zu erkennenden Art ist der gelbe Stiel, der nicht oder nur angedeutet rötlich überfasert ist.

Foto: Angeli Jänichen

Junge Krause Adernzählinge (Plicatura crispa). Die Unterseite besteht aus gabelig verzweigten, radial verlaufenden Falten, die am Grund queraderig verbunden sind.

Foto: Angeli Jänichen

Frische Butterpilze (suillus luteus). Ein weißliches Velum partiale (Teilhülle) verbindet den Stiel anfangs mit dem Hutrand und bleibt später als häutiger Ring zurück.

Foto: Angeli Jänichen

Der Parasitische Röhrling (Pseudoboletus parasiticus), auch Schmarotzer-Röhrling oder Parasitischer Filzröhrling genannt, ist eine seltene Pilzart, die als Parasit ausschließlich an Kartoffelbovisten wächst.

Foto: Angeli Jänichen

Der Gallertige Zitterzahn (Pseudohydnum gelatinosum) wird auch Eispilz, Eiszitterpilz oder Gallertstacheling genannt. Es ist eine Pilzart aus der Ordnung der Ohrlappenpilzartigen (Auriculariales).

Foto: Angeli Jänichen

Wegen der Stacheln auf der Hutunterseite zählt der Zitterzahn zur nicht-systematischen Gruppe der Stachelpilze.

Foto: Angeli Jänichen

Phillip hat uns hier die Stacheln des Ohrlöffel-Stachelings (Auriscalpium vulgare) im Bild festgehalten. Dieser Pilz ist aus der Familie der Ohrlöffelstachelingsverwandten.

Foto: Phillip Buchfink

Pfeffer-Röhrlinge (Chalciporus piperatus) riechen angenehm, schmecken aber sehr scharf und erinnern an Pfeffer. Sie gelten als Steinpilzanzeiger.

Foto: Phillip Buchfink

Mehl-Räslinge (Clitopilus prunulus) – wie der Pfferröhrling ebenfalls ein Steinpilz-Anzeiger.

Foto: Phillip Buchfink