Pilze/Wetter Mai 2025

Pilze und Wetter Mai 2025

Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg

Tagebuch zu Pilze und Wetter im Mai 2025

01.05.2025 – Donnerstag

Zuerst zum Wetter des vergangenen Monats für Mecklenburg-Vorpommern.

Der zweite meteorologische Frühlingsmonat 2025 war im Nordosten außergewöhnlich warm. Er gehört zu den fünftwärmsten Aprilmonaten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Am 17. wurde in Ueckermünde mit 27,9 °C nicht nur ein selten früher Sommertag, sondern auch ein Extremwert für die bis dahin vorangeschrittene Jahreszeit verzeichnet. Extrem war auch die Niederschlagsbilanz: Mit rund 10 l/m² wurden nur etwa 24 % des Solls von 42 l/m² erreicht. In den küstennahen Gebieten blieb es mit teils weniger als 5 l/m² noch trockener. In der 144-jährigen Messreihe gab es in Mecklenburg-Vorpommern nur vier Aprilmonate, die noch trockener waren. Der Nordosten war folglich die niederschlagsärmste Region im letzten Monat. Die Sonne erreichte rund 260 Stunden, womit das Klimamittel von 167 Stunden um etwa 55 % übertroffen wird.

(Quelle: Deutscher Wetterdienst).

Feldmaikäfer (Melolontha melolontha).

Die Hinterleibsspitze (Pygidium) ist lanzettartig verlängert, wenig beborstet und am Ende nicht verdickt.

Foto: Catrin Berseck

Aufgrund der seit über 3 Monaten anhaltenden Trockenheit ist das Pilzwachstum natürlich mächtig auf der Strecke geblieben.

Also widmen wir uns erst mal nicht den Maipilzen, sondern den Maikäfern!

Viele Menschen sind traurig, dass sie kaum noch Maikäfer sehen. Früher waren Maikäfer sehr häufig und jedem Kind bekannt, wozu sicher auch der 5. Streich aus Wilhelm Busch’s „Max und Moritz“ beitrug.

Bei mir zu Hause erscheinen sie jedes Jahr in Massen. Deswegen möchte ich auch ein paar Fotos teilen und etwas dazu schreiben.

Die Käfer schlüpfen von Ende April bis Mai aus ihrer Puppe im Erdboden und fliegen hauptsächlich im Mai (und Juni). Aus diesem zeitlichen Auftreten leitet sich der Name Maikäfer ab. Das Schwärmen der Maikäfer beginnt in der Dämmerung und dauert bis zur Dunkelheit. Die Käfer ernähren sich überwiegend von den Blättern von Laubbäumen.

Hier sehen wir ein männliches Exemplar der Maikäfer. Erkennbar an den 7 und viel größeren Lamellen der fächerartigen Fühlerspitzen.

Foto: Catrin Berseck

Männchen und Weibchen der Maikäfer unterscheiden sich also in der Anzahl der Fühlerplättchen, die bei den Männchen durch die 7 Fühler etwa 50.000 Geruchsnerven haben; bei den Weibchen hingegen weist die viel kleinere 6-lappige Fühlerfächer ungefähr 9.000 dieser Nerven auf.

Das Männchen stirbt nach der Begattung – die Weibchen sterben erst 4 bis 7 Wochen nach der Eiablage, wobei bei günstigen Bedingungen zwei bis drei Gelege pro Weibchen möglich sind. Bei der Eiablage werden 10 bis 100 Eier abgelegt.

Die Larven entwickeln sich über einen Zeitraum von ca. 4 Jahren. Die Junglarven ernähren sich von zarten Wurzelfasern und Humusstoffen, ältere Larven fressen jede Art von Wurzel. Der Wurzelfraß der Larven bewirkt ein Welken von Blättern, Nadeln und Trieben – die Pflanzen sterben dadurch ab.

Maikäfer – so schön sie auch aussehen – gelten als Schädlinge. Während die Käfer bei Massenaufkommen ganze Laubwälder kahlfressen, wovon sich die Bäume jedoch erholen, sterben durch den Larvenfraß nachwachsende Laubbäume teilweise flächendeckend ab. Seit Anfang der 50-er Jahre wurden deswegen auch mittlerweile verbotene Insektizide zur Bekämpfung der Maikäfer eingesetzt.

Catrin

03.05.2025 – Sonnabend

Heute stand eine geführte öffentliche Wanderung auf dem Programm. Um 9 Uhr trafen sich 11 Pilzinteressierte gut gelaunt bei schönem Frühlingswetter am Prosekener Grund bei Zierow.

Die Erwartungen waren aufgrund des seit nunmehr 3 Monate lang fehlenden Regens nicht so hoch – trotzdem blieb ein wenig Hoffnung, ein paar Speisemorcheln oder Morchelbecherlinge zu finden. Diese Hoffnung erfüllte sich leider nicht…

Trotzdem fuhr Niemand mit leerem Korb nach Hause. Im Prosekener Grund fanden wir massenweise Schuppige Porlinge (Polyporus squamosus) in allen Altersstadien. Einige jüngere Exemplare wanderten in die Körbe der Teilnehmer.

Den genauen Bericht inkl. Fundliste findet ihr hier.

Catrin

05.05.2025 – Montag

Während unseres Seminars in Gallentin fanden wir am 1. Tag diesen kleinen Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) an einer Weide.

Es handelt sich um einen Pilz, der Laubhölzer befällt und dort Braunfäule auslöst. Der Schwefelporling ist jung essbar und wird aufgrund seiner Konsistenz ähnlich Hühnchenfleisch auch „Huhn des Waldes“ bzw. „Chicken of the wood“ genannt.

Natürlich ist dieser kleine Pilz damals an Ort und Stelle verblieben, da er noch viel zu jung war. Gestern erreichte mich die Nachricht von Vera und Wilfried, dass sie ihn am Wochenende – also 1 Woche später geerntet haben. Er war jetzt genau in dem richtigen Alter und brachte sage und schreibe 3,2 kg auf die Waage!

Den Beiden hat der Schwefelporling sehr gut geschmeckt.

Weil ich es nicht besser schreiben könnte, möchte ich hier mit ausdrücklicher Genehmigung Auszüge aus einen interessanten Beitrag über Schwefelporlinge von Andreas Herbrecht von der Pilzberatung Erding/Ebersberg teilen.

Der Schwefelporling ist ein leicht kenntlicher Pilz mit einem eher dezenten Eigengeschmack, dessen kulinarischer Wert eher auf seiner besonderen Konsistenz liegt, die – richtiger Erntezeitpunkt vorausgesetzt – der von Geflügelfleisch recht nahe kommt, weswegen er im Englischen auch „Chicken of the Woods“ heißt.

Ganz jung sind Schwefelporlinge einfach nur wässrig, weich, völlig ohne Textur und kulinarisch entsprechend enttäuschend. Im Lauf der Fruchtkörperreife verändert sich seine Konsistenz, er wird fester und hat erst dann die oben beschriebene Beschaffenheit. Das dauert vom ersten Erscheinen an ca. eine Woche. Zu lange darf man aber auch nicht warten, da die Fruchtkörper dann schnell fest, trocken und zäh werden. In diesem Zustand sind sie nicht mehr verwertbar. Optimal ist der Schwefelporling, wenn er sich nicht mehr weich anfühlt, sich aber noch leicht und ohne zu quietschen schneiden lässt. Derselbe Fruchtkörper ist dann außerdem mindestens dreimal so groß, und es haben entsprechend mehr Menschen Freude dran.

- Zu junger Fruchtkörper. Foto: Andreas Herbrecht

- Fruchtkörper im optimalen Zustand. Foto: Andreas Herbrecht

Die Bilder zeigen einen noch zu jungen Fruchtkörper und denselben Fruchtköper vier Tage später in optimalem Zustand.

Es kursieren auch immer wieder Gerüchte, die behaupten, der Pilz würde die Giftstoffe giftiger Substrate, wie Eibe, Robinie oder Goldregen, oder Gerbstoffe der Eiche aufnehmen und sollte deshalb nicht von solchen Substraten gesammelt werden.

Das ist eine der typischen Schwammerl-Legenden, von denen keiner genau weiß, wo sie herkommen. Sicherlich aber nicht von entsprechenden Vergiftungsfällen, denn solche gibt es nicht.

Pilze verdauen ihre Nahrung außerhalb ihres Organismus durch Ausscheidung von Enzymen, die das Substrat chemisch zerlegen und so erst für den Pilz verfügbar machen. Große Moleküle, wie z.B. organische Giftstoffe, können die Zellwände von Pilzen rein physikalisch schon gar nicht passieren, weshalb die behauptete Aufnahme von Giftstoffen durch den Pilz schon rein physikalisch unmöglich ist. Entsprechende Untersuchungen haben gezeigt, dass Fruchtkörper von auf giftigem Substrat gewachsenen Pilzen keinerlei Giftstoffe des Wirtes enthalten. Dies gilt für alle Pilze. Ein schönes Beispiel hierfür ist der Parasitische Röhrling Pseudoboletus parasiticus, der auf giftigen Kartoffelbovisten parasitiert, selbst aber als essbar gilt.

Catrin

06.05.2025 – Dienstag

Heute hat Sylvina in Lübeck die ersten Schildrötlinge (Entoloma clypeatum) gefunden.

Der Pilz zählt zur Gruppe der „Frühlingsrötlinge“. Dieser Blätterpilz lebt mit Bäumen und Sträuchern aus der Familie der Rosengewächse zusammen, darunter beispielsweise Schlehe, Weißdorn, Kirsche und dem Zierstrauch Felsenbirne. Die Pilzfäden dringen jedoch anders als bei anderen Ektomykorrhizapilzen in die Zellen der Feinwurzeln ein und zerstören diese weitgehend.

Der Schildrötling gilt als Speisepilz – sollte aufgrund der Verwechslungsgefahr mit anderen stark giftigen Rötlingen aber nur von absoluten Kennern gesammelt werden. Es scheiden sich bezüglich der Essbarkeit auch die Geister – manche Autoren halten die Fruchtkörper für essbar, andere dagegen als giftverdächtig; eine Schmackhaftigkeit wird oft verneint. Aus der Türkei wurden Vergiftungsfälle bekannt.

Neben anderen giftigen Rötlingen ist dieser Rötling dem Schlehenrötling (Entoloma sepium) sehr ähnlich. Ein wichtiges makroskopisches Unterscheidungsmerkmal ist, dass sich die Madenfraßgänge beim Schlehenrötling orangebraun verfärben – beim Schildrötling zeigt sich keinerlei Verfärbung.

Trotzdem bitte immer Vorsicht beim Sammeln von Rötlingen für Speisezwecke! Es gibt fast nur giftige Pilze in dieser Gattung.

Catrin

Hier die Schildrötlinge (Entoloma clypeatum) am Originalstandort unter einer Felsenbirne.

Foto: Sylvina Zander

07.05.2025 – Mittwoch

Es ist Mittwoch und die nächste Mittwochsexkursion stand an. Zwei Quadranten des Messtischblattes Gadebusch sind bereits abgearbeitet.

Wir entschieden uns vorher, das Breesener Torfmoor aufzusuchen. Aufgrund der bereits zu lange anhaltenden Trockenheit rechneten wir mit einem nicht so hohen Wasserstand – also ging es mit Gummistiefeln in das Moor.

Moore sind zu jeder Zeit interessante Gebiete für Pilzkartierungen. Laut Phillip und Torsten ist das Breesener Torfmoor „ein besonderes Sahnestück“ dieses Quadranten.

Und die Beiden hatten Recht – wir sollten nicht enttäuscht werden. Auch wenn es bei dieser Exkursion hauptsächlich um Ascomyceten ging, hatten wir einen wunderschönen Nachmittag in dieser einmaligen Gegend bei schönstem Wetter.

Einen vorläufigen Bericht inkl. vorläufiger Fundliste findet ihr hier – viele Funde müssen noch mikroskopisch ausgewertert werden, was natürlich einige Zeit in Anspruch nimmt. Der Beitrg wird später ergänzt.

Catrin

08.05.2025 – Donnerstag

Heute rief mich ein Pilzsammler aus Schwerin an und fragte vorsichtig, ob es denn bei uns in M/V schon Maipilze (Calocybe gambosa) gäbe… Er sammelt seit einigen Jahren Pilze und hat leider noch nie welche gefunden.

Ja – es gibt schon Maipilze. Aber aufgrund der Trockenheit bei weitem nicht so viele wie andere Jahre. An den meisten mir bekannten Standorten zeigt sich nicht ein einziger Fruchtkörper. Nur an 2 Stellen habe ich bisher einige wenige Exemplare gefunden. Und die waren teilweise komplett vermadet.

Pilze sind auf Feuchtigkeit angewiesen und trockene Bedingungen können das Pilzwachstum reduzieren und die Anfälligkeit für Madenbefall erheblich beeinflussen.

Wo findet man Maipilze?

Bei der Wahl seiner Wuchsorte ist der Pilz wenig anspruchsvoll. Maipilze, auch Mairitterlinge genannt, wachsen vor allen auf Wiesen, in Parks, an Waldrändern und auch in Gärten. Aber auch unter Hecken kann man sie finden – besonders unter Wildpflaume, Weißdorn, Rotdorn und Schlehen. Ebenfalls unter Linden sind sie häufig anzutreffen.

Wie kann man Maipilzstandorte finden?

Sie bevorzugen oft naturbelassene, kalkreiche Böden und treten sehr oft in Hexenringen oder Reihen auf. Hexenringe entstehen, da das unterirdische Myzel in alle Richtungen gleichmäßig wächst, was die kreisförmige Struktur erklärt. Am Ende der Myzelfäden bildet sich das, was der Volksmund als „Pilz“ bezeichnet, der sichtbare Fruchtkörper. Da mit der Zeit die Nährstoffe im Boden im inneren Bereich der „kreisförmigen Pilzansammlung“ zur Neige gehen, stirbt das Myzel dort ab und übrig bleibt eine ringförmige Struktur, der sogenannte Hexenring. Auf Rasen oder Wiesen verursachen die Pilze häufig ganzjährig sichtbare dunkle Verfärbungen.

Es sind aber nicht nur Maipilze, die solche Hexenringe verursachen. Ca. 60 verschiedene Pilzarten sind dafür verantwortlich – u.a. auch Nelkenschwindlinge und einige Champignonarten.

Catrin

Hexenringe am 21.04.2025 in einem kleinen Park – Standort der später am 05.05.2025 gefundenen Maipilze. Diese dunkle Färbung entsteht oft durch die Freisetzung von Stickstoff, wenn der Pilz abgestorbenes organisches Material im Boden zersetzt.

Foto: Catrin Berseck

Um Standorte für Pilzarten zu finden, die Hexenringe bilden, kann man auch Google Maps bemühen. Hier Hexenringe im Bürgerpark in Wismar. Welche Pilze dafür verantwortlich sind, weiß ich allerdings nicht…

Foto: Catrin Berseck

10.05.2025 – Sonnabend

Heute fand die Frühjahrstagung der Pilzberater und Pilzsachverständigen aus M/V in Todendorf statt. Viele der 37 in unserem Bundesland tätigen Pilzberater reisten zu dieser Veranstaltung an.

Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, das die Pilzberatung als Landesaufgabe im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes definiert. Die Anleitung und Koordination der ehrenamtlich tätigen Pilzberater erfolgen durch Dr. Duty, den Landespilzsachverständigen (LPS) als Beauftragten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS). Die Pilzberatung in M/V obliegt den örtlichen Gesundheits- oder Veterinärämtern.

Wie wichtig die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Pilzberater ist, zeigen einige Zahlen aus dem Jahresbericht:

- Während der ca. 2.200 durchgeführten Beratungen sind 150 stark giftige Pilze aussortiert worden. Darunter befanden sich 41 Grüne Knollenblätterpilze, 52 Pantherpilze, 9 Ziegelrote Risspilze, 3 Frühjahrslorcheln und 45 Gifthäublinge.

- 2024 gab es insgesamt 5 Pilzvergiftungen mit 6 Betroffenen. Am häufigsten waren dabei Vergiftungen mit Karbolegerlingen mit drei Betroffenen, die zum Glück nur geringe Vergiftungssymptome zeigten. Weitere Vergiftungen gab es durch Pantherpilze (1) und Giftschirmpilze (1). Einen besonderen Vergiftungsfall gab es durch den Gewächshaus-Schirmling, der im Blumentopf in der Wohnung gewachsen war und dort von einem 8 Monate alten Säugling gekostet wurde. Zum Glück für alle blieb das folgenlos, obwohl Amanitin labortechnisch, wenn auch in sehr geringer Konzentration, im Urin nachgewiesen werden konnte.

- Neben den sogenannten Echten Pilzvergiftungen gibt es auch immer wieder Vergiftungsfälle durch verdorbene, falsch gelagerte oder nicht ausreichend erhitzte Pilze. In diesem Jahr gab es 4 solcher sogenannten Unechten Pilzvergiftungen.

- Von den weniger giftigen Arten wurden wieder zahlreiche Grünblättrige Schwefelköpfe und Kahle Kremplinge in den Körben entdeckt. Besonders häufig waren in diesem Jahr auch wieder Karbolegerlinge, die körbeweise zu den Beratungen gebracht und dort aussortiert wurden.

Aber die Pilzberater beraten nicht nur – sie kümmern sich auch ehrenamtlich um die Aus- und Weiterbildung. Hier einige Zahlen:

* ca. 40 Ausstellungen mit fast 12.000 Gästen

* über 50 Vorträge mit ca. 1.000 interessierten Personen

* über 220 Pilzlehrwanderungen mit ca. 3.800 Teilnehmern

Anschließend wurde noch der Pilz des Jahres 2025 – die Amethystfarbene Wiesenkoralle vorgestellt. Es gab dann noch einen interessanten Vortrag zum aktuellen Stand der Belastung der Pilze mit Schadstoffen und Radioaktivität nach dem Reaktor-Unfall von Tschernobyl.

Catrin

11.05.2025 – Sonntag

Heute hat Hanjo mal nicht geangelt, sondern ist in den Wald gegangen. Dort fand er am Wegrand trotz der Trockenheit tatsächlich Pilze mit Hut und Stiel.

Es handelt sich um den essbaren Riesen-Träuschling (Stropharia rugosoannulata).

Der Pilz wächst auf verrottenden Pflanzenabfällen, Stroh, Holz- und Rindenhäcksel und Humus und nährstoffreicher Erde. Wir können ihn in Gärten, Parkanlagen, an Straßenböschungen und Wegrändern, auf Strohmieten und Abfallhaufen finden.

Der Riesen-Träuschling ist ein Speisepilz, der seit etwa 1970 auch kultiviert und auf Stroh gezüchtet wird. Er wird unter anderem auch Kulturträuschling, Winnetou, Strohpilz oder Strohzuchtpilz genannt. Im Handel ist er oft als Braunkappe erhältlich.

Der Geschmack dieses Pilzes soll minderwertig sein und es wurde schon häufiger von Unwohlsein oder Magen-Darm-Beschwerden berichtet, vor allem, wenn größere Mengen dieses Pilzes gegessen wurden.

Catrin

Riesenträuschlinge am Standort – davon schon einige Exemplare durch die Trockenheit gezeichnet.

Foto: Hanjo Herbort

14.05.2025 – Mittwoch

Da keine offizielle Mittwochsexkursion auf dem Plan stand, bot Catrin mir an, sie heute Nachmittag an Mecklenburgs höchstgelegenen See und das dort angeschlossene Moor zu begleiten, um nach mykologischen Raritäten oder auch Normalitäten Ausschau zu halten. Zuletzt war ich hier zu meinen Grundschulzeiten und hatte trotz der Wohnortnähe nur noch eine vage Vorstellung von dem Gebiet.

Schon als wir ankamen wurde mir klar, dass ich durch diese Abstinenz ein Juwel in der näheren Umgebung sträflich vernachlässigt hatte. Der Status als Naturschutzgebiet wurde mehr als zu Recht vergeben. Der Schwarze See bei Schlemmin wird nun wohl öfter mal einen Besuch von mir erhalten.

Die um den See angeordneten nährstoffarmen und moosigen Altbuchenbestände, durchsetzt mit Lärchen, Eichen, Fichten und einigen Douglasien, boten eine traumhafte Kulisse.

Oberflächlich war auch hier die Trockenheit allgegenwärtig, unter der mulchenden Laubschicht konnte der Handtest noch immer Feuchtigkeit erfühlen. Da Catrin und ich uns auch dieses Jahr wieder in einem nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb um den ersten Flockenstieligen Hexenröhrling befinden, begleitete uns heute dieses Thema scherzhaft auf unserer Wanderung.

Moorwanderung auf dem Knüppeldamm über den Schwingrasen durch ein Meer von Wollgras.

Foto: Hanjo Herbort

Auch wenn wir hier, wie erwartet, nicht fündig wurden, fanden wir doch neben einigen pflanzlichen Raritäten auch diverse Fruchtkörper von Pilzen. Angefangen bei unzähligen leuchtenden Vertretern aus der Gattung der Schildborstlinge, über kleine, vor Ort nicht bestimmbare Lamellenpilze am Rande eines Sumpfloches oder mitten im Holzpfad durch das Moor, bis hin zu Sklerotienporlingen und sogar Lungenseitlingen (oder doch entflohenen Zuchtausternseitlingen?) gab es auf Schritt und Tritt etwas zu entdecken.

Unser Highlight des Tages war wohl aber der entdeckte Rundblättrige Sonnentau – eine Pflanze, die ich seit meiner Jugend mal finden wollte. Aber auch das Meer aus dem seltenen Wollgras und blühende Callas waren einfach beeindruckend schön. Insgesamt einfach eine tolle Wanderung, die erst zum Einsetzen der Dämmerung endete.

Hanjo (Text), Catrin (Fotoauswahl und Artenliste)

Hier sind die namensgebenden steifen borstenförmige Haare am Rand gut zu erkennen.

Foto: Catrin Beserck

Das Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) ist eine Charakterpflanze der Hochmoore. Mit seinen faserig zerfallenden Blättern trägt das Wollgras wesentlich zur Torfbildung bei. In Hochmoor-Renaturierungen übernimmt es eine wichtige Funktion als Erstbesiedler der vegetationslosen Torfflächen. Die langen Blütenhüllfäden der Früchte bilden den bezeichnenden weißen Wollschopf.

Foto: Hanjo Herbort

Drachenwurz bzw. Sumpf-Calla (Calla palustris). Durch den Rückgang der Feuchtgebiete ist die Pflanze in Teilen von Deutschland heute gefährdet und regional vom Aussterben bedroht. Nach dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz ist die Art besonders geschützt.

Foto: Hanjo Herbort

Das weiße Hochblatt (Spatha) ist nicht, wie man denken könnte, die Blüte. Der zylindrische Kolben ist dicht mit vielen kleinen Blüten besetzt.

Foto: Hanjo Herbort

Wasserfeder bzw. Wasserprimel (Hottonia palustris). Auch sie ist nach dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz und durch die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und darf nicht aus der Natur entnommen werden.

Foto: Hanjo Herbort

Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus). Ebenfalls nach Bundesartenschutzverordnung als besonders geschützt eingestuft.

Foto: Hanjo Herbort

Der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) ist eine fleischfressende Pflanze. Die Art ist wie alle in Deutschland vorkommenden Sonnentauarten durch die Bundesartenschutzverordnung geschützt.

Foto: Hanjo Herbort

Die Blätter des Sonnentaus sind mit haarfeinen rötlichen Tentakeln besetzt, die an ihrem Ende ein klebriges Sekret ausscheiden, das zum Fang von Insekten dient. Dabei sind die Tentakeln am Rand deutlich länger als in der Blattmitte.

Foto: Catrin Berseck

17.05.2025 – Sonnabend

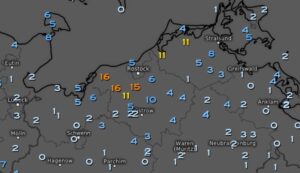

Erst einmal kurz zum Wetter. Aktuell ist es über Norddeutschland viel zu trocken, während auch in anderen Teilen Deutschlands der Regen fehlt. In den nächsten ein bis zwei Wochen werden jedoch zunehmend Regengebiete über das Land ziehen.

Ein Tiefdruckgebiet über Polen sorgt für wechselhaftes Wetter und lenkt mit einer Nordströmung feuchte und kühlere Luft nach Mecklenburg-Vorpommern. Es kann gebietsweise vereinzelt zu Schauern kommen, in Vorpommern kann es zeit- und gebietsweise leichten Regen geben.

Heute war eigentlich ein schöner Tag – bis ich gegen 16 Uhr eine Nachricht bekam.

Wie Hanjo ja schon schrieb, haben wir Beide jedes Jahr einen Wettbewerb, wer den ersten Flockenstieligen Hexenröhrling findet. Und wie letztes Jahr war Hanjo wieder der Erste! Ò_Ó

Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ist in erster Linie in Rotbuchenwäldern zu finden. Ebenfalls sehr häufig ist er in bodensauren Nadelwäldern, insbesondere in Preiselbeer-Fichten-Tannenwäldern anzutreffen. Der Pilz wächst gern im Randbereich von Mooren. Auf besonders trockenen oder sehr feuchten Böden ist er kaum zu finden.

Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ist ein Mykorrhiza-Pilz, der vor allem mit Nadelbäumen, in erster Linie Fichten, in Symbiose lebt. Seltener, meist im Flachland, steht er mit Laubbäumen wie Rotbuchen oder Eichen in Verbindung.

Catrin

Hier sieht man die rot gefärbten Porenenden sowie die namensgebenden Flocken auf dem Stiel.

Foto: Hanjo Herbort

Einen Beweis wollte ich wenigstens haben, damit ich ausschließen konnte, dass Hanjo mir Fotos vom letzten Jahr geschickt hat. <(^.^)>

Foto: Hanjo Herbort

20.05.2025 – Dienstag

Gestern war ich dann auch mal meinen Buchenwald kontrollieren – und habe dort auch ein paar Flockenstielige Hexenröhrlinge (Neoboletus erythropus) gefunden. Trotz des fehlenden Regens ist der Boden unter der dicken Laubschicht noch nicht ganz ausgetrocknet, so dass sich ein paar Exemplare hervorgetraut haben.

Ansonsten zeigt sich auf dem Waldboden aber leider weit und breit kein einziger Pilz mit Hut und Stiel. Außer bei Hanjo – der hat heute tatsächlich den ersten Täubling gefunden.

Mehr Glück hat man derzeit bei der Trockenheit mit baumbewohnenden Pilzen, die die notwendige Feuchtigkeit aus dem Substrat der Bäume ziehen.

So lassen sich derzeit als Speisepilze vorwiegend Schwefelporlinge, Lungenseitlinge, Schuppige und Sklerotienporlinge finden.

Catrin

Violettstieliger Pfirsichtäubling (Russula violeipes) heute von Hanjo im Buchenwald gefunden.

Foto: Hanjo Herbort

Auch Dirk und Martina aus Schwerin sind am Wochenende fündig geworden. Hier noch sehr junge Schwefelporlinge (Laetiporus sulphureus) an einer Weide. In ein paar Tagen sind sie erntereif.

Foto: Dirk Fuhrmann

Der derzeit häufig zu findende Sklerotienporling (Polyporus tuberaster) an Totholz. Ein von Hanjo sehr geschätzter Speisepilz.

Foto: Hanjo Herbort

Getigerter Sägeblättling (Lentinus tigrinus) auf einem Buchenast im moorigen Waldtümpel.

Foto: Catrin Berseck

Hier sehen wir deutlich die namensgebenden gesägten Lamellen des Getigerten Sägeblättlings.

Foto: Catrin Berseck

21.05.2025 – Mittwoch

Am Nordwestufer tritt die Radegast in den Neddersee ein und verlässt diesen nach dem Durchfluss am Südufer wieder.

Foto: Christian Boss

Heute stand die letzte Kartierungsexkursion im Messtischblatt 2232 Gadebusch an. Wie immer standen uns einige interessante Gebiete in diesem Quadranten zur Verfügung.

Wir entschieden uns aufgrund des weiterhin fehlenden Regens wieder für ein Feuchtgebiet – das nordwestliche Ufer des Neddersees nördlich von Gadebusch – der Eintrittstelle der Radegast in diesen See.

Wir – das waren 6 Mitglieder der Gruppe der Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V., die sich bei schönem Frühlingswetter vor Ort trafen.

Da das Ufer des Sees von dichtem Baum- und Strauchwerk und moorigem Untergrund umsäumt ist, begingen wir nur einen kleineren Bereich am Neddersee und der Radegast und besuchten anschließend noch den Gadebuscher Stadtwald, der sich ebenfalls in unserem Kartierungsgebiet befindet.

Einen ausführlichen Bericht über diese Exkursion findet ihr demnächst hier.

Catrin

23.05.2025 – Freitag

Da es kaum Pilze gibt – heute mal Wetter.

Ein Tiefdruckgebiet über Nordeuropa sorgt mit feuchter und kühler Luft für wechselhaftes Wetter. Das hat bereits gestern örtlich zu einigen Regenfällen bzw. sogar Schauern geführt.

Ergiebige Niederschlagsmengen von über 10 l/m² gab es am 22.05.2025 nur in einem Streifen von Rerik über Satow bis nach Schwaan. Auch entlang der Ostsee von Ribnitz-Damgarten bis nach Barth hat es etwas mehr geregnet.

Quelle: Kachelmannwetter

Auch heute Abend bleibt es wechselnd bis stark bewölkt und es wird weiterhin örtlich Schauer geben.

Am Samstag neben Wolken zeitweise heitere Abschnitte. Die meiste Zeit trocken, vor allem im Küstenumfeld sowie in Vorpommern örtlich Schauer. Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Sonntag erst teils noch Auflockerungen, im Verlauf von West nach Ost zunehmend stark bewölkt und in Westmecklenburg etwas Regen.

Am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Am Abend von Westen her Auflockerungen und Übergang zu regionalen Schauern und einzelnen Gewittern.

Auch für nächste Woche ist ähnliches Wetter prognostiziert.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Hoffen wir, dass es die nächsten Tage weiter regnet – und das nicht nur örtlich. Ca. 10 bis 14 Tage nach ausgiebigen Regenfällen kommt das Pilzwachstum erst richtig in Gang.

Ergiebigen Niederschlag gab es letztmalig in Mecklenburg-Vorpommern am 25. Januar 2025 – laut NDR Wetterexperte Thomas Globig. Ähnlich trocken war es hier zuletzt im Frühjahr 1974.

Das hat natürlich auch andere weitreichende Folgen. Zum Beispiel auf die Ernte der Landwirte und Gemüsebauern. Wintergetreide ist im vergangenen September ausgesät worden. Die Saat ist gut durch den milden Winter gekommen, nun benötigen die Pflanzen Wasser. Auch der Raps zeigt bereits Trockenstresssymptome.

Auch Wildtiere und vor allem brütende Vögel leiden unter der Trockenheit. Also hoffen wir, dass es die nächsten Tage ordentlich regnen wird – und das flächendeckend.

Catrin

24.05.2025 – Sonnabend

Schon auf dem Weg in das Waldstück ein in letzter Zeit seltener Anblick – Pfützen auf dem Weg!

Foto: Catrin Berseck

Nachdem es im Raum Bützow/Neukloster wie auch in anderen Gegenden die letzten beiden Tage keine nennenswerten Niederschläge gab, habe ich heute nachmittag nach der Arbeit ein Waldgebiet westlich von Satow aufgesucht. Es liegt genau in dem Gebiet, wo es laut den Messwerten von Kachelmannwetter vor 2 Tagen die stärksten Regenfälle gegeben hat.

Und was soll ich sagen – es stimmt! Schon auf dem Weg dorthin ist mir aufgefallen, dass es in diesem Gebiet richtig ergiebige Schauer gegeben hat.

Etwa 10 bis 14 Tage nach Regen und milden Temperaturen beginnt das Pilzwachstum verstärkt. Ideal ist dabei Regen über mehrere Tage von über 10 l/m², dadurch entsteht eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, was neben milden Temperaturen das Pilzwachstum fördert.

Catrin

Endlich mal ein Wald, wo das Laub unter den Füßen nicht vor Trockenheit raschelte…

Foto: Catrin Berseck

25.05.2025 – Sonntag

Nachdem die für heute ganztägig angekündigten Regenfälle in meiner Gegend wieder fast ausblieben und nachmittags sogar die Sonne kurz zum Vorschein kam, habe ich mich für einen kurzen Spaziergang in den nahegelegenen Buchenwald begeben.

Eigentlich wollte ich nur nach den letzte Woche gefundenen noch sehr kleinen Schwefelporlingen sehen…

Doch auf dem Weg dort hin überraschten mich tatsächlich mehrere Flockenstielige Hexenröhringe. Einer schöner als der andere…

Nachdem ich Hanjo Fotos geschickt hatte, machte er sich gleich auf den Weg und besuchte den Wald von der anderen Seite. Auch er wurde fündig – fand außerdem noch Täublinge und Sklerotienporlinge.

Das Pilzwachstum beginnt ja eigentlich erst ca. 10 bis 14 Tage nach mehrtägigen ausgiebigen Regenfällen. In guten Buchenwäldern mit lehmigem Boden und vielen Tümpeln und wasserführenden Gräben trocknet der Boden unter der Laubschicht aber nicht so sehr aus. Diese Restfeuchte im Boden bewirkt, dass trotz Trockenheit einige Pilzarten wachsen.

Catrin und Hanjo

Alte überständige Lungen-Seitlinge (Pleurotus pulmonarius). Auch diese werden wir in den nächsten Tagen vermehrt finden können.

Foto: Catrin Berseck

Ganz junger Kastanienbrauner Stielporling (Picipes badius). In der Hutmitte kann man bereits die spätere kastanienbraune Färbung erkennen.

Foto: Hanjo Herbort

28.05.2025 – Mittwoch

Wie man in oben stehender Grafik sehen kann, hat es in Rostock-Warnemünde seit dem 22.05.2025 fast durchgehend mehr oder weniger große Niederschlagsmengen gegeben – der 25.05.2025 hat dabei den meisten Regen gebracht. So ähnlich sieht es in unserem gesamten Bundesland aus.

Auch die folgenden Tage ist bei zunehmenden Temparaturen weiter mit Schauern zu rechnen. Beste Voraussetzungen für ein baldiges Pilzwachstum.

29.05.2025 – Donnerstag (Christi Himmelfahrt)

Gestern traute sich auch schon der erste Perlpilz (Amanita rubescens) aus dem Boden. Hier sind alle wichtigen Merkmale gut erkennbar: rübenartig verdichte Knolle, geriefte Manschette, keine Riefung am Hutrand, rötliche Verfärbung bei Verletzung der Trama und grobschollige grauweiße oder rötlichgraue Velumreste.

Foto: Catrin Berseck

In Deutschland wird auch der Vatertag an Christi Himmelfahrt gefeiert. Diese Tage werden zusammen gefeiert, weil auch Jesus an diesem Tag zu seinem göttlichen Vater in den Himmel aufgestiegen ist

Aber nicht alle Väter ziehen mit Bollerwagen und Bier los – einige verbringen den Tag auch mit ihrer Familie oder es zieht sie bei schönem Wetter in den Wald. So auch Dirk, der einen Ausflug in das Warnowtal gemacht hat. In der Nähe haben wir am Sonnabend unsere Öffentliche Pilzwanderung, so dass wir guter Dinge sein können, einiges an Pilzen zu finden. Auch wenn es vorläufig noch fast nur Baumbewohner sind.

Catrin

Da sage mal noch einer, dass die Schnecken langsam seien… Abgefressene frische Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius).

Foto: Dirk Fuhrmann

31.05.2025 – Sonnabend

Heute war wieder ein Termin für eine geführte öffentliche Wanderung. Um 9 Uhr trafen sich 8 Pilzinteressierte in Kladow bei Gädebehn, um einen Rundweg durch das Warnowtal zu gehen und nach Pilzen Ausschau zu halten und das Wissen über diese zu erweitern und zu vertiefen.

Unsere Erwartungen bezüglich Frischpilzen hielten sich aufgrund des zu lange ausgebliebenen Regens in Grenzen – wir rechneten eher mit Baumpilzen.

Doch die Überraschung war groß – fanden wir doch einige Vertreter der Großpilze, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten.

So hatten wir zum Abschluss des Monats Mai einen schönen Tag bei Sonnenschein in einem landschaftlich reizvollen Gebiet.

Den genauen Bericht inkl. Fundliste findet ihr hier.

Weiter geht es dann mit mehr oder weniger regelmäßigen Berichten in Pilze/Wetter Juni 2025.

Catrin